स्वाध्याय

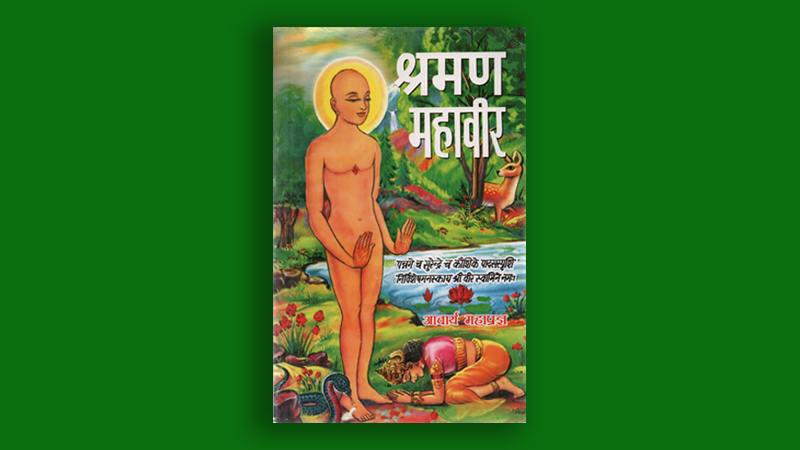

श्रमण महावीर

इस स्वभाव की अनुभूति ही आत्मा है। वह देह में स्थित होने पर भी उससे भिन्न है।

भगवान् महावीर स्वतंत्रता के साधक थे। वे सारी परम्पराओं से मुक्त होने की दिशा में प्रयाण कर चुके थे। फिर उन्हें अपने से भिन्न किसी परम सत्ता की परतंत्रता कैसे मान्य होती? उन्होंने परम सत्ता को अपने देह में ही खोज निकाला।

उनका ध्येय था- आत्मा। उनका ध्यान था- आत्मा। उनका ध्याता था- आत्मा । उनका ध्यान था आत्मा के लिए। उनके सामने आदि से अंत तक आत्मा ही आत्मा था। तिल में तेल, दूध में पूत और अरणिकाष्ठ में जैसे अग्नि होती है, वैसे ही देह में आत्मा व्याप्त है।

कोलू के द्वारा तिल और तेल को पृथक् किया जा सकता है। मथनी के द्वारा दूध और घृत को पृथक् किया जा सकता है। घर्षण के द्वारा अरणिकाष्ठ और अग्नि को पृथक् किया जा सकता है। वैसे ही भेद-विज्ञान के द्वारा देह और आत्मा को पृथक् किया जा सकता है।

भगवान् महावीर ध्यानकाल में देह का व्युत्सर्ग और त्याग कर आत्मा को देखने का प्रयत्न करते थे। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के भीतर आत्मा है। भगवान् चेतना को स्थूल शरीर से हटाकर उसे सूक्ष्म शरीर में स्थापित करते। फिर वहां से हटाकर उसे आत्मा में विलीन कर देते।

आत्मा अमूर्त है, सूक्ष्मतम है, अदृश्य है। भगवान् उसे प्रज्ञा से ग्रहण करते। आत्मा चेतन है शरीर चेत्य है। आत्मा द्रष्टा है, शरीर दृश्य है। आत्मा ज्ञात है, शरीर ज्ञेय है। भगवान् इस चेतन, द्रष्टा और ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति करते-करते आत्मा तक पहुंच जाते। वे आत्मध्यान में चिंतन का निरोध नहीं करते। वे पहले देह और आत्मा के भेद-ज्ञान की भावना को सुदृढ़ कर लेते। उसके सुदृढ़ होने पर वे आत्मा के चिन्मय स्वरूप में तन्मय हो जाते। अशुद्ध भाव से अशुद्ध भाव की और शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की सृष्टि होती है। इस सिद्धान्त के आधार पर भगवान् आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते थे। उनका वह ध्यान धारावाही आत्म-चिंतन या आत्म-दर्शन के रूप में चलता था।

भगवान् सर्दी से धूप में नहीं जाते; गर्मी से छाया में नहीं जाते; आखें नहीं मलते; शरीर को नहीं खुजलाते; वमन-विरेचन आदि का प्रयोग नहीं करते; चिकित्सा नहीं करते; मर्दन, तैल-मर्दन और स्नान नहीं करते। एक शब्द में वे शरीर की सार-सम्हाल नहीं करते। ऐसा क्यों? कुछ विद्वानों ने इस चर्या की व्याख्या यह की है, 'भगवान् ने शरीर को कष्ट देने के लिए यह सब किया।' मेरी व्याख्या इससे भिन्न है। शरीर बेचारा जड़ है। पहली बात उसे कष्ट होगा ही कैसे? दूसरी बात-उसे कष्ट देने का अर्थ ही क्या? तीसरी बात भगवान् का शरीर धर्म-यात्रा में बाधक नहीं था, फिर वे उसे कष्ट किसलिए देते? मेरी व्याख्या यह है भगवान् आत्मा में इतने लीन हो गए कि बाहरी अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रश्न बहुत गौण हो गया और चेतना के जिस स्तर पर शारीरिक कष्टों की अनुभूति होती है, वह चेतना अपने स्थान से च्युत होकर चेतना के मुख्य स्रोत की ओर प्रवाहित हो गई। इसलिए वे साधनाकाल में शरीर के प्रति जागरूक नहीं रहे।

तन्मूर्तियोग

भगवान् ध्यान के समय साधन और साध्य में समस्वरता स्थापित करते थे। उनकी भाषा में इसका नाम 'तन्मूर्ति' या 'भावक्रिया' है। यह अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना से बचकर केवल वर्तमान में रहने की क्रिया के साथ पूर्णरूपेण सामंजस होने की प्रक्रिया है। वे इस ध्यान का प्रयोग चलने, खाने-पीने के समय भी करते थे। वे चलते समय केवल चलते ही थे-न कुछ चिंतन करते न इधर-उधर झांकते और न कुछ बोलते। उनके शरीर और मन दोनों परिपूर्ण एकता बनाए रखते।