स्वाध्याय

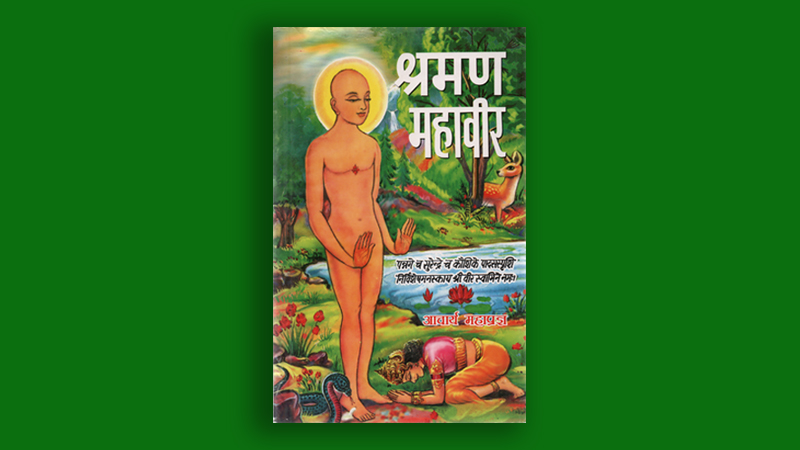

श्रमण महावीर

कुछ साधु परिव्रजन कर रहे हैं। उन्हें पता चला कि इस गांव में कोई रुग्ण साधु हैं। वे वहां जाएं और सेवा की आवश्यकता हो तो वहां रहें। यदि आवश्यकता न हो तो अन्यत्र चले जाएं। रुग्ण साधु का पता चलने पर वहां न जाएं तो वे संघीय अनुशासन का भंग करते हैं और प्रायश्चित्त के भागी होते हैं।

भगवान् ने ग्लान साधु की सेवा को साधना की कोटि का मूल्य दिया। संघीय सामाचारी के अनुसार एक मुनि आचार्य के पास जाकर कहता– 'भंते! मैं आवश्यक क्रिया से निवृत्त हूं। अब आप मुझे कहां नियोजित करना चाहते हैं? यदि सेवा की अपेक्षा हो तो मुझे उसमें नियोजित करें। उसकी अपेक्षा न हो तो मुझे स्वाध्याय में नियोजित करें।'

भगवान् ने कहा- 'जो ग्लान साधु की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है। ग्लान साधु की अग्लानभाव से सेवा करने वाला मेरी भूमिका तक पहुंच जाता है, तीर्थकर हो जाता है।'

इस प्रकार सामुदायिकता के तत्त्वों को समुचित मूल्य देकर भगवान् ने संघ और उसकी व्यवस्थाओं को प्राणवान् बना दिया।

संघातीत साधना

भगवान महावीर तीर्थंकर थे। जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार और प्रतिपादन-दोनों करता है, वह तीर्थकर होता है। उस समय भारतीय धर्म की दो धाराएं चल रही थीं-एक शास्त्र की और दूसरी तीर्थकर की।

मीमांसा दर्शन ने तर्क उपस्थित किया कि शरीरधारी व्यक्ति वीतराग नहीं हो सकता। जो वीतराग नहीं होता, वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो सर्वज्ञ नहीं होता, उसके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता। इस तर्क के आधार पर मीमांसकों ने पौरुषेय (पुरुष द्वारा कृत) शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया। वे वेदों को अपौरुषेय (ईश्वरीय) मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते थे।

श्रमण दर्शन का तर्क था कि शास्त्र वर्णात्मक होता है, इसलिए वह अपौरुषेय नहीं हो सकता। पुरुष साधना के द्वारा वीतराग हो सकता है। वीतराग पुरुष कैवल्य या बोधि प्राप्त कर लेता है। कैवल्य-प्राप्त पुरुष का वचन प्रमाण होता है।

बौद्ध साहित्य में महावीर, अजितकेशकंबली, पकुधकात्यायन, गोशालक, संजयवेलट्ठिपुत्त और पूरणकश्यप इन्हें तीर्थंकर कहा गया है। बुद्ध भी तीर्थंकर थे, शंकराचार्य ने कपिल और कणाद को भी तीर्थंकर कहा है।

जैन साहित्य में महावीर को आदिकर कहा गया है। परम्परा का सूत्र उन्हें चौबीसवां और इस युग का अन्तिम तीर्थंकर कहता है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक तीर्थकर आदिकर होता है। वह किसी पुराने शास्त्र के आधार पर सत्य का प्रतिपादन नहीं करता। वह सत्य का साक्षात्कार कर उसका प्रतिपादन करता है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीर्थंकर पहला होता है, अन्तिम कोई नहीं होता।