स्वाध्याय

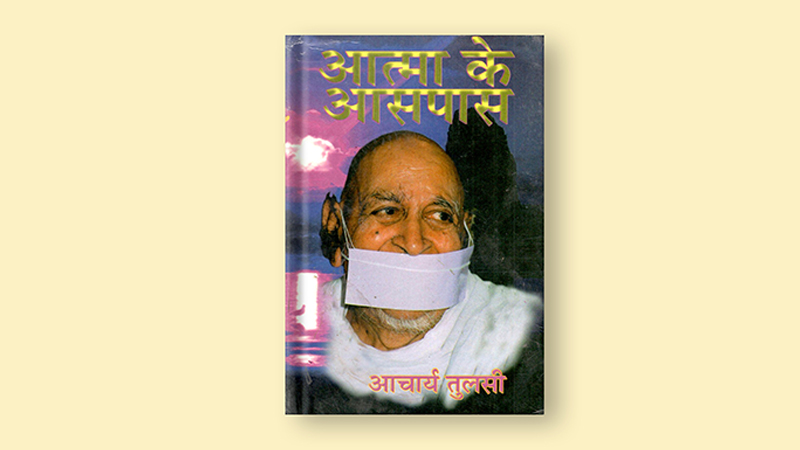

आत्मा के आसपास

ु आचार्य तुलसी ु

प्रेक्षा : अनुप्रेक्षा

ध्यान-परंपरा का विच्छेद क्यों?

उत्तर : (पिछला शेष) अवरोधों पर विचार करने के लिए हमें अतीत की यात्रा करनी होगी। क्योंकि अतीत के संदर्भ को समझे बिना किसी भी ऐतिहासिक परंपरा के विकास या ह्रास का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता।

जैन शासन की ध्यान-परंपरा का संबंध आगमकाल से है। आगमिक प्रणाली में धर्म्य-ध्यान और शुक्ल-ध्यान को आध्यात्मिक दृष्टि से उपादेय माना गया है। शताब्दियों तक इन्हीं आधारभूत तत्त्वों का महत्त्व आँका जाता था। सातवीं-आठवीं शताब्दी में विरचित ‘ध्यान-शतक’ इस प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसके बाद पतंजलि ने अष्टांग योग की प्ररूपणा की। उसमें ध्यान के साथ प्राणायाम, आसन, धारणा, समाधि आदि तत्त्व भी जुड़ गए। इसी बीच मंत्र-तंत्रों का व्यापक प्रसार शुरू हो गया। उस समय प्रचलित ध्यान की परंपरा पर भी इन सबका प्रभाव हुए बिना नहीं रह सका। इसके बाद आचार्य हरिभद्र, सोमदेव, शुभचंद्र, हेमचंद्र आदि आचार्यों के ग्रंथों और योग-दर्शन तथा हठयोग से प्रभावित ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कि जैन आचार्यों ने हठयोग की बहुप्रचलित परंपरा को अपनाने का प्रयत्न किया है। उस प्रयत्न में ध्यान की प्राचीन परंपरा, जो धर्म्य-ध्यान और शुक्ल-ध्यान की परंपरा थी, गौण हो गई। इसी कारण लोगों की यह धारणा बन गई कि जैनों की अपनी कोई स्वतंत्र पद्धति है ही नहीं।

उस समय विशुद्ध ध्यान की परंपरा में अन्य तत्त्वों का समावेश तो हो गया था, पर वह विच्छिन्न नहीं हुई थी। उसके बाद कुछ सांप्रदायिक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, धर्मसंघ की सुरक्षा का प्रश्न ज्वलंत हो उठा, लोकरंजन और लोक संग्रह का दृष्टिकोण निर्मित हो गया, मंत्रविद्या और तांत्रिक प्रयोगों से चमत्कार दिखाने का प्रलोभन जग गया। ये कुछ ऐसे कारण थे, जिन्होंने मध्यकाल में मांत्रिक-तांत्रिक प्रयोगों तथा हठयोग पर अतिरिक्त बल दिया और जैन शासन की आचार संबंधी मौलिक परंपरा में श्लथता आ गई। इससे ध्यान-परंपरा में अवरोध की परिस्थिति पैदा हो गई।

प्रश्न : तो क्या हम यह मान लें कि उसके बाद ध्यान की परंपरा सर्वथा लुप्त हो गई? या उसके बाद भी कुछ आचार्य या मुनि ऐसे हुए हैं, जिन्होंने आचार के क्षेत्र में नई क्रांति कर ध्यान-साधना का पुनर्मूल्यांकन किया हो?

उत्तर : समय-समय पर जैन शासन में आचार-क्रांतियाँ होती रही हैं। उनमें आचार पर पर्याप्त बल दिया गया, पर ध्यान की बात वहाँ भी गौण रही। उस समय जप की परंपरा प्रचलित हो गई थी, पर ध्यान की बात विरल व्यक्तियों तक सीमित रही। ध्यान-परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में आचार्य आनंदघन, आचार्य चिदानंद, आचार्य भिक्षु और जयाचार्य आदि का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इसके समय में भी व्यापक स्तर पर साधना का जो क्रम था, वह उस रूप में नहीं चल सका, फिर भी बीच-बीच में उस क्रम को आगे बढ़ाते रहने से, किसी दृष्टि से ध्यान की परंपरा अविच्छिन्न चलती रही।

पिछली एक शताब्दी में ध्यान की बात काफी गौण हो गई थी, किंतु दो-तीन दशाब्दियों से वह सिलसिला फिर आगे बढ़ा। इस युग में ध्यान की नई-नई पद्धतियाँ आविष्कृत हुईं और भाँति-भाँति के प्रयोग होने लगे। जैन साधु-साध्वियों और श्रावकों को यह प्रतीति होने लगी कि हमारे यहाँ ध्यान की कोई पद्धति नहीं है, इसलिए उनका झुकाव उस समय प्रचलित प्रयोगों की तरफ होने लगा। इधर प्राचीन ग्रंथों के स्वाध्याय का नया क्रम बना। ग्रंथ पढ़ने से यह धारणा बनी कि उन ग्रंथों में बार-बार ध्यान साधना की चर्चा की गई है, पर वर्तमान में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। किंतु यह तो निश्चित लगता है कि जैनों की भी ध्यान की कोई निश्चित परंपरा अवश्य रही है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अनुकूलता हुई। स्थिति का परिपाक हुआ, समय का योग मिला और ध्यान की विच्छिन्न परंपरा को फिर से जोड़ने की बात मन में आई। आगम-अनुसंधान का काम यहाँ चल ही रहा था। उस संदर्भ में उत्तराध्ययन नामक आगम का संपादन हो रहा था। उस समय श्वेतांबर और दिगंबर-परंपरा के अनेक ग्ंरंथ हमारे सामने थे। उनके अवलोकन से पता चला कि जैन आगमों में ध्यान के बहुत तत्त्व बिखरे पड़े हैं। तब से हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित हो गया। इसके लिए हमने मुनि नथमलजी (युवाचार्य महाप्रज्ञ) को निर्देश दिया कि जैन धर्म में ध्यान की जो प्राचीन परंपरा रही है, उसकी खोज करनी है और विच्छिन्न परंपरा को शृंखलाबद्ध कर उसे वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना है।

वि0सं0 2019 उदयपुर चतर्मास से इस दिशा में काम शुरू हो गया। सबसे पहले आगमों में ध्यान के आधारभूत तत्त्वों की खोज की गई। उसके बाद अभ्यास और प्रयोग का क्रम चला। प्रयोग काल में नई-नई जिज्ञासाएँ उभरी, उनका समाधान मिला और अभ्यास करते-करते संकल्प फलवान हो गया। पंद्रह वर्ष तक अनवरत परिश्रम के बाद एक विस्मृत पद्धति हमारे ध्यान में आ गई, जिसने प्राचीन परंपरा को पुन: सजीव कर दिया। इसके लिए हमें नए सिरे से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा काम था मूल्यांकन का। मूल्यांकन के अभाव में उपयोगी-से-उपयोगी तत्त्व भी काल की परतों के नीचे दब जाता है और साधारण तत्त्व मूल्यांकन के बाद लोगों की नजर पर चढ़ जाता है। मूल्यांकन की दृष्टि उपलब्ध हुई, तब सही स्थिति का बोध हुआ। उसके बाद जैन-परंपरा में प्रचलित ध्यान-पद्धति पर आए हुए आवरण को तोड़कर उसे प्रकाश मे ंलाने का हमारा संकल्प और दृढ़ हो गया और आखिर हमें अपने काम में सफलता मिल गई।