स्वाध्याय

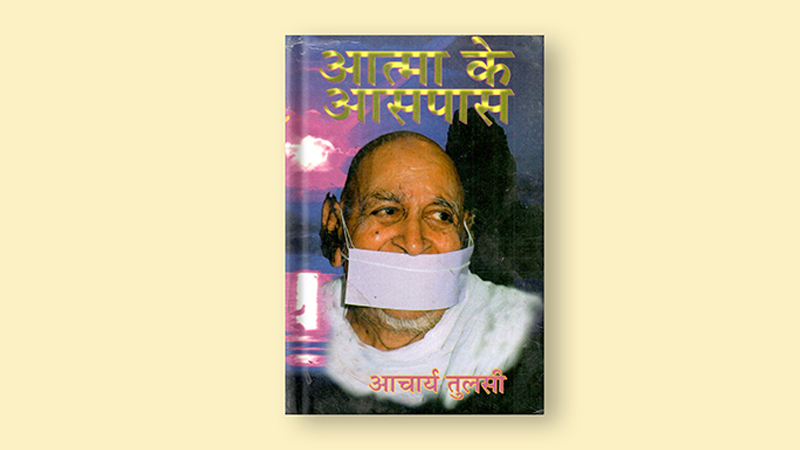

आत्मा के आसपास

प्रेक्षा: अनुप्रेक्षा

आँख मूँदना ही ध्यान नहीं

ध्यान करना कोई कठिन बात नहीं है, कठिन बात है-अभ्यास की सही विधि को पकड़ना। मूल तत्त्व पकड़ में आ जाए तो लक्ष्य की दूरी स्वयं सिमट जाती है। प्रियता और अप्रियता की समाप्ति का क्षण ही सर्वाधिक मूल्यवान है, यदि वह किसी की पकड़ में आ जाए। एक युवक कार से यात्रा कर रहा था। शहर से बहुत दूर जंगल में उसकी कार खराब हो गई। युवक ने बहुत प्रयत्न किया उसे ठीक करने का, पर वह ठीक नहीं हो सकी। संयोग की बात, एक मैकेनिक उधर से गुजरा। युवक ने उससे कार ठीक करने को कहा। वह बोला, ‘कार ठीक कर दूँगा, पर रुपये एक हजार लूँगा।’ युवक निरुपाय था। उसने अपनी स्वीकृति दे दीं मैकेनिक ने कार के इंजन को देखा, हथौड़ा हाथ में लिया, एक बार इंजन पर चोट की और कार स्टार्ट हो गई।

युवक विस्फारित आँखों से उसकी ओर देख रहा था। काम पूरा होने पर उसने एक हजार रुपये माँगे। युवक बोला-‘यह क्या? एक चोट के एक हजार रुपये?’ मैकेनिक ने मुसकराते हुए कहा-‘बाबूजी! यह एक हजार रुपये चोट करने के नहीं हैं। चोट करने का मूल्य एक रुपया है। शेष 999 रुपये तो चोट कहाँ, किस समय और कैसे करनी है? इसके हैं।’ युवक को समाधान मिल गया। जो व्यक्ति प्रियता और अप्रियता में उलझा रहता है, वह उनसे मुक्त होने की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाता। कोई देहाती व्यक्ति जब तक कई बार शहर में नहीं रह जाता, तब तक नागरिकता के नियमों को भी नहीं समझ पाता।

किसी देहाती व्यक्ति ने चौराहे के बीच में खड़े पुलिसमैन को देखा। वह बीच में चल रहे व्यक्तियों को एक किनारे चलने का निर्देश दे रहा था। देहाती उसकी बात सुनकर बोला-‘कैसा मूर्ख है यह? स्वयं तो बीच में खड़ा है और दूसरों को कहता है किनारे चलो।’ उस ग्रामीण को भला कैसे समझाया जाए? पूज्य कालूगणी को मैंने ध्यान करते हुए बहुत कम देखा। मैं कई बार सोचता था कि उस समय ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं थी क्या? बाद में मैंने अनुभव किया कि उनके जीवन में प्रियता और अप्रियता के क्षण बहुत कम आते थे। उनकी चेतना इतनी निर्मल थी कि वे सहज रूप से ध्यानस्थ रहते थे। ‘उत्तमा सहजा वृत्ति’ सहज वृत्ति को बहुत उत्तम माना जाता है। वर्धा के पास गोपुरी में एक बार हम आचार्य विनोबाजी से मिले। पास में कई भाई बैठे थे। किसी ने उनसे पूछ लिया-‘बाबा! आप ध्यान नहीं करते हैं क्या?’ यह सुनकर वे बोले-‘यह पूछो कि मेरा ध्यान कब टूटता है?’ यह घटना भी प्रियता और अप्रियता में नहीं उलझने की ओर संकेत करती है।

हमारे एक श्रावक हुए हैं-सुगनचंद आंचलिया। उनकी प्रतिकृति बहुत कम व्यक्तियों में दृष्टिगत होती है। प्रगाढ़ एकाग्रता थी उनके जीवन में। वे जिस समय जो काम करते, वही उनके सामने रहता। उन्हें कभी यात्रा पर जाना होता तो अपने साथियों से कहते-‘मैं इतनी देर सो लेता हूँ।’ साथी बोलते-‘यह क्या तलाशा है? जाने का समय हो रहा है आप सोने की बात कर रहे हैं।’ लोग देखते रह जाते और वे पंद्रह मिनट में गहरी नींद लेकर उठ जाते। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के जो विलक्षण प्रयोग किए, उन्हें पढ़े, सुने और समझें तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। विलासिता के साधन उपलब्ध, विकास के हेतु उपस्थित, फिर भी मन विकृत न हो, यह धीरता का लक्षण है। ध्यान का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति ही ध्यान का सही प्रयोग कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम प्रियता और अप्रियता में उलझना तो नहीं चाहते, किंतु हमारे सामने परिस्थिति ऐसी उपस्थित हो गई कि हमें ऐसा करना पड़ा। यह परिस्थितिवाद बहाना है। इसका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन सकता है।

एक व्यक्ति कहता है-‘मैं लड़ना कब चाहता था, पर परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे झगड़ना पड़ा।’ दूसरा व्यक्ति कहता है-‘आपने मुझे उत्तेजित होते कभी देखा है? वह तो परिस्थिति ऐसी थी कि गुस्सा करना पड़ा।’ तीसरा व्यक्ति कहता है-‘मैंने अपने जीवन में कभी शराब का स्पर्श तक नहीं किया, पर परिस्थिति वश मुझे शराब पीनी पड़ी।’ यही बात सिगरेट और जुए की है। मेरा यह निश्चित अभिमत है कि ऐसा सोचने और कहने वाले व्यक्ति धीर नहीं हो सकते, ध्यानी नहीं हो सकते, स्वभावरत नहीं हो सकते। परिस्थितिवाद साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है। इससे मुक्त होने वाला साधक ही आगे बढ़ सकता है।

साधना की परिपक्कता में उसके लिए अतिरिक्त समय लगाएँ या नहीं, आँख मूँदकर बैठे या नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा। किंतु साधना के प्रारंभिक काल में अनवरत अभ्यास करना है। एकांत में रहना है, मौन करना है, कायोत्सर्ग करना है, ध्यान करना है और वह सब कुछ करना है जो समत्व की अनुभूति के लिए आवश्यक है। शिखर तक पहुँचने के बाद, जीवन में रूपंतरण घटित होने के बाद, प्रियता और अप्रियता के भाव समाप्त होने के बाद साधक कृतार्थ हो जाता है। फिर उसकी हर क्रिया ध्यान बन जाती है।

देश और काल: एक बहाना

साधना की सफलता में देश, काल और परिस्थिति का भी कोई योग है या नहीं? यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न पर सापेक्ष दृष्टि से विचार करना होगा। देश, काल और परिस्थिति को न तो सर्वथा नकारा जा सकता है और न इन्हें अतिरिक्त मूल्य देने की अपेक्षा है। क्योंकि जो देश और काल की प्रतीक्षा करते हैं, वे कुछ भी नहीं कर सकते। देश और कालगत बाधाओं को निरस्त कर जो आगे बढ़ जाते हैं, वे ही कुछ करके दिखा सकते हैं। आचार्य भिक्षु का नाम तो आपने सुना ही है। मुनि जीवन स्वीकार के करने बाद उन्हें एक बार फिर अभिनिष्क्रमण किया। अभिनिष्क्रमण के लिए तैयार होने से पहले उन्होंने अपने गुरु के पास विनम्र अनुरोध करते हुए कहा, ‘गुरुदेव! हमने घर, परिवार और सारी सुख-सुविधाएँ साधना के लिए छोड़ी हैं। इस समय साधना का जो क्रम चल रहा है, वह समाधायक नहीं है। हमारा मन यहाँ उलझ रहा है, कृपा कर आप हमें समाधान दें। अपने प्रिय शिष्य भीखण के इस आवेदन पर टिप्पणी करते हुए गुरु ने कहा-‘भीखण! तुम नहीं जानते यह देश और काल कैसा है? यह कलिकाल है। इसमें जो कुछ हो रहा है, वही पर्याप्त है। इससे आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है।’

(क्रमशः)