स्वाध्याय

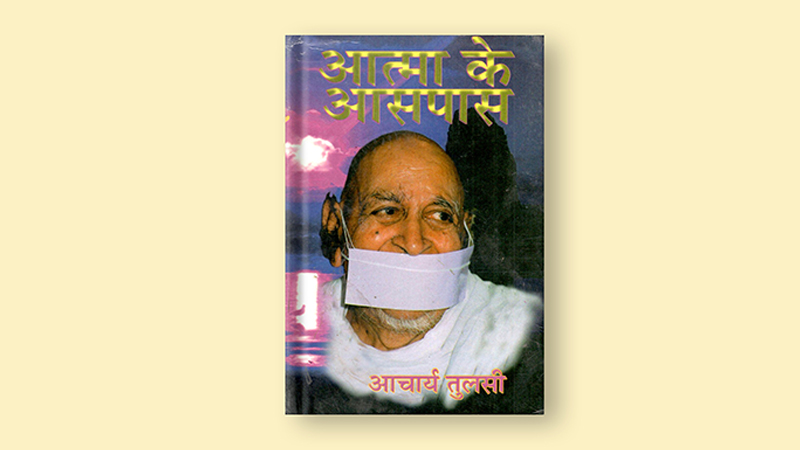

आत्मा के आसपास

प्रेक्षा: अनुप्रेक्षा

भीड़ में भी अकेला

एक विवाहित वणिक पुत्र अपनी नवोढ़ा पत्नी को छोड़कर प्रव्रजित हुआ। वह संसार से पूरा विरक्त नहीं था, फिर भी भावुकतावश मुनि बन गया। दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन करते समय उसने पढ़ा-‘न सा महं णो वि अहं पि तीसे।’ वह मेरी नहीं है और मैं उसका नहीं हूँ। इस आगम वाक्य का पारायण करने के क्षणों में उसके मन पर उलटी प्रतिक्रिया हुई। उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वह बोलने लगा-‘सा मम अहं पि तीसे।’ वह मेरी है और मैं उसका हूँ। आगम में जो कुछ लिखा है, वह गलत है। मैं अभी जाकर इस बात को असत्य प्रमाणित करूँगा। विचारों की उधेड़-बुन ने उसको अपने गाँव तक पहुँचा दिया। वहाँ तालाब के किनारे वह कुछ क्षण विश्राम करने के लिए बैठा। संयोग से उसकी पत्नी भी पानी भरने के लिए उसी तालाब पर आई। वह संसार से विरक्त थी और साध्वी बनना चाहती थी। उसने अपने पति को देखते ही पहचान लिया, पर मुनि अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका।

मुनि ने सोचा-मैं जिसके लिए आया हूँ, वह जीवित है या उसने मेरे वियोग में प्राण त्याग दिए हैं, थोड़ी जानकारी तो कर लूँ। जानकारी के लिए उसने अपने पत्नी से ही पूछा-‘अमुक श्रेष्ठी की लड़की कहाँ है?’ पत्नी ने मुनि का अभिप्राय समझ लिया। हम दोनों को संसार में भटकना न पड़े, इस दृष्टि से उसने कहा-‘वह तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई।’ ये शब्द सुनते ही मुनि के शरीर में सिहरन व्याप गई। वह तत्काल बोल उठा-‘क्या तुम उसे जानती हो?’ वह बोली, ‘जानती क्या हूँ, मेरी तो वह अभिन्न सहेली है। उसका कुछ भी मेरे से छिपा हुआ नहीं है।’ मुनि के मन पर गहरा आघात लगा। अब वह सोचने लगा-गुरुदेव ने ठीक ही सिखाया था-‘न सा महं नो वि अहं पि तीसे।’ चिंतन की धारा बदलते ही उसका मन बदल गया। वह संयम में स्थिर हो गया। वह पुनः अपने आचार्य के पास गया और आलोचना कर साधना में संलग्न हो गया। अकेलेपन का सच मुनि का अपना सच हो गया। उसे पहले से इस सचाई का ज्ञान होता तो संभवतः वह ठोकर नहीं खाता।

अकेला रहकर साधना करना एक तथ्य है, पर हम इस तथ्य को भी न भूलें कि संघ में रहकर भी साधना अच्छी हो सकती है। अकेलेपन में कठिनाइयाँ हैं पर समूह में कठिनाइयाँ और अधिक है। उन्हें जो पार कर लेता है, वह निष्णात हो जाता है। व्यवहार के धरातल पर खड़े होकर सोचें तो ऐसा प्रतीत होता है कि समूह की कठिनाइयों को पार किए बिना साधक कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। जब तक व्यक्ति में अकेले रहने की क्षमता नहीं आती, वह उस योग्य नहीं बन जाता तब तक उसे अकेला रहकर साधना करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इस युग में तो किसी साधक को अकेला रहना ही नहीं है। यदि कोई साधक ऐसा करता है तो वह साधना के अनुकूल नहीं है।

शास्त्रों में अकेले रहकर साधना करने वालों के संदर्भ में कहा गया-

आयंभरे नामेगे नो परंभरे

आयाणुकंपे नामेगे नो पराणुकंपे

- कुछ साधक आत्मंभर और आत्मानुकंपी ही होते हैं, वे दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। ऐसे व्यक्ति या तो होते हैं उत्कृष्ट कोटि के साधक या होते हैं उत्कृष्ट कोटि के स्वार्थी। ये दोनों दृष्टियाँ हमारे सामने हैं। किसी एकांगी बात को सुनकर उसके प्रवाह में बह जाना भावुकता है। वक्ता कोई भी बात कहता है, किसी विषय पर बल देता है, यह उसकी अपनी विवक्षा है। श्रोता को सापेक्ष दृष्टि से उस पर विचार करना चाहिए।

समूह में रहकर भी व्यक्ति अकेला रह सकता है। आचार्य भिक्षु ने संघ के साधु-साध्वियों को संबोधित कर कहा-

गण में रहूँ निर्दाव एकल्लो

किण हि साथे नहिं बांधू जिल्लो

- संघ में रहकर भी मैं किसी से प्रतिबद्ध नहीं रहूँगा। किसी के साथ मिलकर दलबंदी नहीं करूँगा। साधना की दृष्टि से यह वृत्ति बहुत अच्छी है। निश्चय की भूमिका पर साधक अकेला ही होता है। व्यवहार की भूमिका उसे संघ के साथ जोड़ती है। संघ के साथ रहते हुए अकेलेपन का अनुभव करना, यह भूमिका सही अर्थ में एक प्रशस्त भूमिका है।

तीर्थंकर साधना के प्रारंभ में अकेले रहते हैं किंतु केवलज्ञान उपलब्ध होने के बाद वे संघ में रहते हैं, उपदेश देते हैं, विहार करते हैं और जनसंपर्क करते हैं। प्रश्न हो सकता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? उत्तर सीधा है-‘सकंमसेसेण’ उनके भी कुछ कर्म बाकी रह जाते हैं। उन शेष बचे हुए अघात्य कर्मों को समाप्त करना और जनता को जागृत करना। यही उद्देश्य है तीर्थंकरों द्वारा संघ व्यवस्था के प्रवर्तन का।

साधक के लिए भी यह आवश्यक है कि वह जिस मार्ग को उपलब्ध करता है, उस पर चलने के लिए औरों को भी प्रेरित करे। उसका यह प्रयत्न भी बचे-खुचे संस्कारों को समाप्त करने का प्रयत्न है। मूल बात यह है कि साधक का कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। उसके मार्ग-दर्शक उसे जो पथ दिखाएँ, वह अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ उस पथ पर चले। इस क्रम से वह भीड़ में भी अकेला रह सकता है। रास्ता यदि सही नहीं है तो अकेलेपन में भी वह भीड़ से घिरा रहता है। इसलिए मानसिक दृष्टि से अकेलेपन का अनुभव ही निरापद मार्ग है।

केवल सुनने की मंजिल नहीं

ध्यान-शिविर में दो प्रकार के व्यक्ति भाग ले रहे हैं। प्रथम प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो दस दिन के लिए घर, परिवार और व्यवसाय की सब चिंताओं से मुक्त होकर नियमित रूप से साधना के हर प्रयोग में सम्मिलित रहते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्तियों में वे आते हैं जो अमुक-अमुक समय में दर्शक या श्रोता के रूप में उपस्थित रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केवल दर्शक या श्रोता बनने से काम बनेगा नहीं। उन लोगों का भोजन बाहर होता है, शयन बाहर होता है, संपर्क बाहर के लोगों का होता है और उन पर एक भिन्न वायब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दर्शक बनकर आने वाले वास्तविक लाभ नहीं उठा सकते। जब तक भीतर प्रवेश नहीं होता; तन्मयता नहीं आती, अनुभव के स्तर पर प्रयोग नहीं होता तब तक ध्यान-शिविर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाए, यह संभव नहीं लगता। ध्यान का उद्देश्य है-परामर्श चेतना का जागरण और वृत्तियों का रूपांतरण। इसके लिए ध्यान की गहराई में उतरना बहुत आवश्यक है।

(क्रमशः)