स्वाध्याय

आत्मा के आसपास

प्रेक्षा: अनुप्रेक्षा

आत्मा से आत्मा को देखो

हर भक्त के मन में लालसा रहती है अपने आराध्य का दर्शन करने की। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। भगवान और भक्त के मिलन की चामत्कारिक घटनाएँ भी उसको रोमांचित कर देती हैं। उसके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य रहता है-भगवान से साक्षात्कार। इसी दृष्टि से कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं। वे जिज्ञासु-भाव से पूछते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया। हम उनकी भावना का आदर करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि पहले आप उतनी योग्यता का अर्जन करें, अपने आपकी पहचान तो करें।

परमात्म-दर्शन से पहले आत्म-दर्शन होना चाहिए। आत्म-दर्शन होता भी है। व्यक्ति देखता है अपनी आत्मा को विविध रूपों में। कभी वह गर्तित आत्मा को देखता है, कभी मायावी आत्मा को देखता है, कभी आसक्त आत्मा को देखता है और कभी देखता है आवृत्त आत्मा को। यह आत्म-दर्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ जो कुछ दिखाई देता है, वह केवल विकार है। आत्मा ने जितने मुखौटे पहन रखे हैं, उनका दर्शन आत्म-दर्शन नहीं है। इन सब मुखौटों को उतारने के बाद ही आत्मा का सही रूप देखा जा सकता है। शुद्ध आत्मा का दर्शन ही परमात्म-दर्शन है। आत्मा और परमात्मा में और अंतर ही क्या है? आत्मा आवृत्त और परमात्मा अनावृत्त। आवरण हट जाए तो आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है। अन्यथा परमात्म-दर्शन की बात केवल कल्पनालोक की बात बनकर रह जाती है।

आत्मा के तीन रूप हैं-दुरात्मा, महात्मा और परमात्मा। जब हम दुरात्मा और महात्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं तब परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते? परमात्मा आत्मा का ही शुद्ध स्वरूप है। यह बात किसी मत या मजहब विशेष की नहीं, हर आत्मवादी दर्शन की है। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है, जो आत्मा को न मानता हो। इसलिए परमात्मा को पाने, पहचानने या देखने के लिए आत्म-दर्शन के सिद्धांत को समझना आवश्यक है।

आत्मा है, आत्मा का दर्शन हो सकता है, तब प्रश्न यह उठता है कि आत्म-दर्शन की प्रक्रिया क्या है? बहुत सीधी-सी प्रक्रिया है इसकी जो आज प्रेक्षाध्यान-साधना के नाम से बहुचर्चित हो रही है। प्रेक्षाध्यान क्या है? ‘संपिक्खए अप्पगमप्पएणं’ आत्मा से आत्मा को देखो, आत्मा के अतिरिक्त आत्मा को देखने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का स्पष्ट प्रतिबिंब उभर आता है, उसी प्रकार प्रेक्षाध्यान का अभ्यास करते समय आत्मा का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। यह अनुभव जितना पुष्ट होता है, आत्म-दर्शन की बात उतनी ही स्वाभाविक हो जाती है। यह अध्यात्म की प्रक्रिया है, जादू या चमत्कार नहीं है। अध्यात्म के साथ जहाँ भी चमत्कार की बात जुड़ती है, आत्म-दर्शन का पक्ष गौण हो जाता है।

युवक नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास गया। स्वामीजी ने प्रश्नायित आँखों से उसकी ओर देखते हुए कहा-‘नरेंद्र! तुम क्या चाहते हो? अणिमा-लब्धि पाना चाहते हो? उससे तुम बिलकुल छोटे बन सकते हो। महिमा-लब्धि से तुम अपने आकार को बढ़ा सकते हो। हलका और भारी बनने की भी लब्धियाँ हैं। तुम चाहो तो तुम्हें आकाशविहारी बना दूँ। बताओ तुम चाहते क्या हो?’ नरेंद्र स्वामी की बात सुनकर गंभीर होता जा रहा था। उसने प्रश्न के उत्तर में कहा-‘इन सबसे मुझे मिलेगा क्या?’ स्वामीजी बोले-‘तुम्हारा नाम होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रख्यात हो जाओगे तुम।’ नरेंद्र बोला-‘गुरुदेव! मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपको देना ही है तो मुझे वह तत्त्व दो जिससे मैं स्वयं को पा सकूँ।’

नरेंद्र के शब्द उसकी भावना का सक्षम प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्वामीजी ने उसके अंतःकरण को पढ़ा, परखा और उसे अध्यात्म विद्या के लिए योग्य पात्र पाया। उनकी वर्षों की खोज पूर्ण हुई। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। वही नरेंद्र आगे जाकर विवेकानंद बना, जिसने भारतीय अध्यात्म-विद्या को उजागर करने में अपना जीवन खपा दिया।

अध्यात्म का मूल आधार आत्मा है। आत्म-तत्त्व जितना गूढ़ है, उतना ही स्पष्ट है। उसे सही रूप से समझ लिया जाए तो परमात्म-तत्त्व का कोई रहस्य अज्ञात नहीं रहता। इसलिए आत्मा को ही देखने, समझने और विशुद्ध करने की अपेक्षा है।

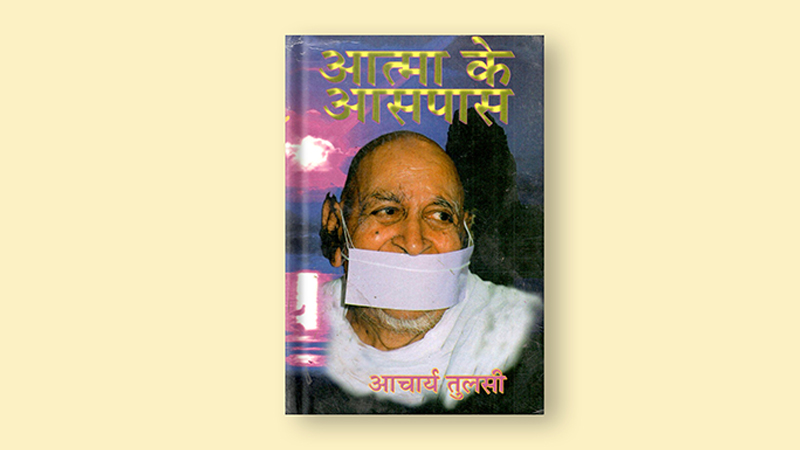

आचार्य तुलसी: जीवन परिचय

बीसवीं सदी के एक आलोकपुंज व्यक्तित्व का नाम है आचार्य तुलसी। वे मानवता की धरती पर जीवन-मूल्यों की फसल उगाने वाले एक दिव्यदृष्टि-संपन्न महामानव थे। नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लाखों लोगों की आस्था के केंद्र थे। सत्य की साधना और शोध में निरत एक तेजस्वी संत थे। व्यापक सोच और उदार दृष्टिकोण वाले जनप्रिय लोकनेता थे। परंपरा की दृष्टि से जैन श्वेतांबर तेरापंथ आम्नाय के अधिशास्ता थे। आचार्यश्री तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर, 1914 को राजस्थान के लाडनूं कस्बे में हुआ। ओसवाल गोत्र के शाह झूमरमलजी उनके पिता थे। उनकी मातुश्री का नाम वदनांजी था। तुलसी बचपन से ही मेधावी, कुशाग्रबुद्धि एवं अनुशासनप्रिय थे। इसलिए एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने असाधारण विचारों और कार्यक्रमों से जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया।

ग्यारह वर्ष की बालवय में तुलसी ने सुप्रसिद्ध जैनाचार्यश्री कालूगणी से जैनमुनि दीक्षा स्वीकार की। गुरु की पवित्र सन्निधि में व्याकरण, कोश, तर्कशास्त्र, जैन-आगम, दर्शन आदि अनेक विद्या-शाखाओं का तलस्पर्शी अनुशीलन किया। लगभग बीस हजार पद्यपरिमाण ग्रंथों को कंठस्थ कर प्राचीन भारत की कंठीकरण की परंपरा को पुनरुजजीवित किया। मात्र सोलह वर्ष की उम्र में उनका अध्यापन-कौशल मुखर हो उठा। बाईस वर्ष की अल्पायु में मुनि तुलसी आचार्य पद पर अभिषिक्त हुए। तेरापंथ के नवम अनुशास्ता के रूप में साठ वर्षों तक हजारों साधु-साध्वियों तथा लाखों अनुयायियों का नेतृत्व दक्षता के साथ किया। एक संप्रदाय के आचार्य होते हुए भी उनका कार्यक्षेत्र व्यापक था।

(क्रमशः)