स्वाध्याय

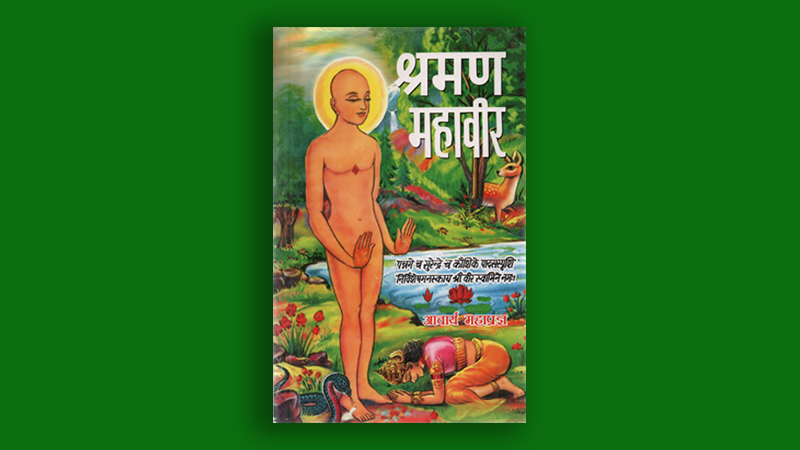

श्रमण महावीर

'मैं भिक्षु हूं।'

'कहां से आए हो?'

'वैशाली से यहां आया हूं।'

'यहां किसलिए आये हो?'

'एकांतवास के लिए।'

एक-दो प्रश्न का उत्तर दे भगवान् फिर मौन हो जाते। वे लोग आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहते। कुछ दूसरे लोग चले आते। वे मखौल की भाषा में कहते-नग्न और अर्धनग्न लोगों की कैसी जोड़ी मिली है!

'आदिवासियों के अप्रिय व्यवहार पर भगवान् क्या सोचते थे?'

'भगवान् तत्त्वद्रष्टा थे। वे जानते थे कि मनुष्य की वृत्तियों का परिष्कार हुए बिना वह अप्रिय, अशिष्ट और उच्छृंखल व्यवहार करता है। इसलिए आदिवासी लोगों के व्यवहार पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ।'

भगवान् अहिंसा के महास्रोत थे। उन्होंने अपनी वृत्तियों को मैत्री की भावना से भावित किया था। वे मनुष्य को अपनी दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि सामने वाले के व्यवहार से प्रतिबिम्बित नहीं होती थी। इसलिए आदिवासी लोगों के प्रति उनके मन में वही प्रेम प्रवाहित था, जिसका प्रवाह हर प्राणी को आप्लावित किये हुए था।

'लम्बा प्रवास और कष्टपूर्ण यात्रा- इस स्थिति में भगवान् को कभी-कभी खिन्नता का

अनुभव हुआ होगा?'

'कभी नहीं। उनकी मुद्रा निरंतर प्रसन्न रहती थी।'

'क्या प्रसन्नता का हेतु परिस्थिति नहीं है?'

'यह मैं कैसे कहूं कि नहीं है और यह भी कैसे कहूं कि वही है।

जो प्रसन्नता अनुकूल परिस्थिति से प्राप्त होती है, वह प्रतिकूल परिस्थिति से ध्वस्त हो जाती है। किन्तु भावना के बल से प्राप्त प्रसन्नता परिस्थिति के वात्याचक्र से प्रताड़ित नहीं होती।' 'भन्ते! भगवान् ने इतने कष्ट कैसे सहे?'

'एक आदमी समुद्र में तैर रहा था। दूसरा तट पर खड़ा था। तैराक ने डुबकी लगाई। तट पर खड़े आदमी ने सोचा तैराक इतना जलभार कैसे सहता है? वह नहीं जानता था कि मुक्त जल का भार नहीं लगता। जल भरा घट सिर पर रखने पर भार की अनुभूति होती है। यह बंधन की अनुभूति है। शरीर के घट में बंधी हुई चेतना को कष्ट का अनुभव होता है। ध्यान-काल में वह समुद्र-जल की भांति बंधन-मुक्त हो जाती है। फिर शरीर पर जो कुछ बीतता है, उसका अनुभव नहीं होता। ध्यान के तट पर खड़े होकर तुम सोचते हो कि भगवान् ने इतने कष्ट कैसे सहे?'

इस समाधान ने मुझे यथार्थ के जगत् में पहुंचा दिया। अब मेरे कानों में ध्यान-कोष्ठ की महिमा का वह स्वर गूंजने लगा-

प्रलय पवन संवलित शीत भी जहां चंक्रमण नहीं कर पाता।

प्रखरपवन प्रेरित ज्वालाकुल, प्रज्वल हुतवह नहीं सताता।।

पूर्ण लोकचारी कोलाहल, जहां नहीं बाधा पहुंचाता।

ध्यानकोष्ठ की उस संरक्षित, वेदी का हूं मैं उद्गाता ।।

इस स्वर की हजारों प्रतिध्वनियों में मेरे सब प्रश्न विलीन हो गए।