स्वाध्याय

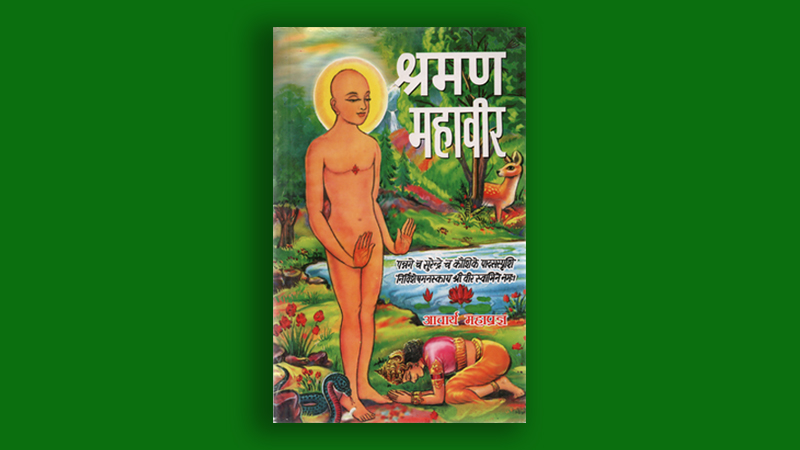

श्रमण महावीर

भगवान् महावीर साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका-इस तीर्थ-चतुष्टय की स्थापना कर तीर्थंकर हो गए। इतने दिन भगवान् व्यक्ति थे और व्यक्तिगत जीवन जीते थे, अब भगवान् संघ बन गए और उनके संघीय जीवन का सिंहद्वार खुल गया।

इतने दिन भगवान् स्वयं के कल्याण में निरत थे, अब उनकी शक्ति जन-कल्याण में

लग गई।

भगवान् स्वार्थवश अपने कल्याण में प्रवृत नहीं थे। यह एक सिद्धान्त का प्रश्न था। जो व्यक्ति स्वयं खाली है, वह दूसरों को कैसे भरेगा? जिसके पास कुछ नहीं है वह दूसरों को क्या देगा? स्वयं विजेता बनकर ही दूसरों को विजय का पथ दिखाया जा सकता है। स्वयं बुद्ध होकर ही दूसरों को बोध दिया जा सकता है। स्वयं जागृत होकर ही दूसरों को जगाया जा सकता है। भगवान् स्वयं बुद्ध हो गए और दूसरों को बोध देने का अभियान शुरू हो गया।

ज्ञान-गंगा का प्रवाह

ढाई हजार वर्ष पहले का युग श्रुति और स्मृति का युग था। लिपि का प्रचलन बहुत ही कम था। इसलिए उस युग में स्मृति की विशिष्ट पद्धतियां विकसित थीं। ग्रन्थ-रचना की पद्धति भी स्मृति की सुविधा पर आधारित थी, इसी परिस्थिति में सूत्र-शैली के ग्रन्थों का विकास हुआ, जिनका प्रयोजन था, थोड़े में बहुत कह देना।

इन्द्रभूति आदि गणधरों पर भगवान् महावीर के विचार-प्रसार का दायित्व आ गया। अतः भगवान् के आधारभूत तत्त्वों को समझना उनके लिए आवश्यक था।

इन्द्रभूति ने विनम्र वंदना कर पूछा, 'भंते! तत्त्व क्या है?'

'पदार्थ उत्पन्न होता है।'

'भंते! पदार्थ उत्पत्तिधर्मा है तो वह लोक में कैसे समाएगा?'

'पदार्थ नष्ट होता है।'

'भंते! पदार्थ विनाशधर्मा है तो वह उत्पन्न होगा और नष्ट हो जाएगा, शेष क्या रहेगा?'

'पदार्थ ध्रुव है।'

'भंते! जो उत्पाद-व्ययधर्मा है, वह ध्रुव कैसे होगा? क्या उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य में विरोधाभास नहीं है?'

'यह विरोधाभास नहीं, सापेक्ष दृष्टिकोण है। कुटिया में अंधकार था। दीप जला कि प्रकाश हो गया। वह बुझा, फिर अंधकार हो गया। प्रकाश और अंधकार पर्याय हैं। इनका परिवर्तन होता रहता है। परमाणु ध्रुव हैं। उनका अस्तित्व तामस और तेजस दोनों पर्यायों में अखंड और अबाध रहता है।'

इस त्रिपदी की त्रिपथगा ने गणधरों की बुद्धि को इतना सींचा कि उसके बीज अंकुरित हो गए। सभी गणधरों ने इस त्रिपदी के आधार पर बारह सूत्रों (द्वादशांगी) की रचना की। उसमें भगवान् महावीर के दर्शन और तत्थों को प्रतिपादन किया।

गणधरों ने सोचा-हम इतने दिन पर्यायों में उलझ रहे थे, मूल तक पहुंच ही नहीं पाए। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सब पर्याय हैं। मूल तत्त्व आत्मा है। आत्मा मूल है और ये सब पर्याय उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं, तब कोई हीन कैसे और अतिरिक्त कैसे? कोई नीच कैसे और ऊंच कैसे? कोई स्पृश्य कैसे और अस्पृश्य कैसे? ये सब पर्याय आत्मा के आलोक से आलोकित हैं, तब जन्मना जाति का अर्थ क्या होगा? जाति वाद तात्विक कैसे होगा? स्त्री और शूद्र को हीन मानने का आधार क्या होगा?

देवता और पशु-दोनों एक ही आत्मा की ज्योति से द्योतित हैं, फिर देवता के लिए पशु-बलि देने का औचित्य कैसे स्थापित किया जा सकता है?

इस त्रिपदी ने गणधरों के अन्तःचक्षु खोल दिए। उनके चिरकालीन संस्कार भगवान् की ज्ञान-गंगा के प्रवाह में धुल गए।