स्वाध्याय

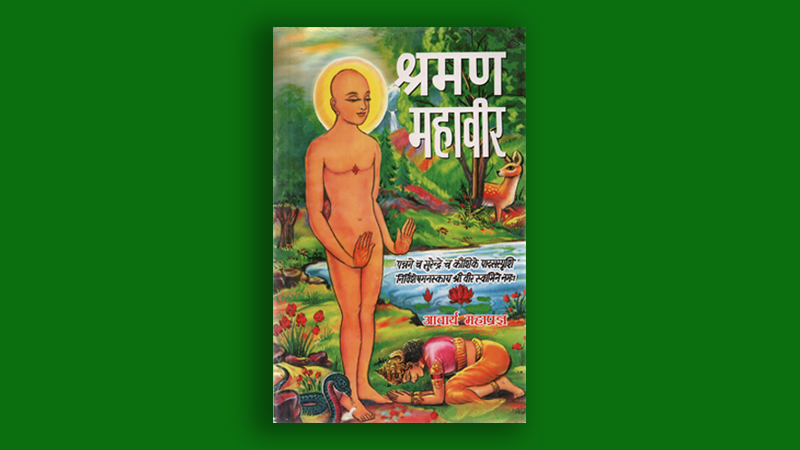

श्रमण महावीर

भगवान् महावीर अहिंसा के साधक थे। अहिंसा की साधना का अर्थ है-मन की ग्रन्थियों को खोल डालना। यही है मुक्ति, यही है स्वतंत्रता। राजनीति की सीमा में स्वतंत्रता का अर्थ सापेक्ष होता है। एक देश पर दूसरा देश शासन करता है, तब वह परतंत्र कहलाता है। एक देश उसमें रहने वाली जनता के द्वारा शासित होता है, तब वह स्वतन्त्र कहलाता है। अहिंसा की भूमिका में स्वतन्त्रता का अर्थ निरपेक्ष होता है। जिसका मन ग्रन्थियों से मुक्त नहीं है, वह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शोसित हो या न हो, परतन्त्र है। जिसके मन की ग्रन्थियां खुल चुकी हैं, वह फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शासित हो या न हो, स्वतन्त्र है। इसी सत्य को भगवान् ने रहस्यात्मक शैली में प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा-अहिंसक व्यक्ति न पराधीन होता है और न स्वाधीन। वह बाहरी बन्धनों से बन्धा हुआ नहीं होता, इसलिए पराधीन नहीं होता और वह आत्मानुशासन की मर्यादा से मुक्त नहीं होता, इसलिए स्वाधीन भी नहीं होता।

सामुदायिक जीवन जीने वाला अहिंसक व्यक्ति भी व्यवस्था-तन्त्र को मान्यता देता है, किन्तु उसकी अभिमुखता तन्त्र-मुक्ति की ओर होती है। भगवान् महावीर ने एक ऐसे समाज का प्रतिपादन किया, जिसमें तन्त्र नहीं है। वह समाज हमारी आखों के सामने नहीं है, इसलिए हम उसे महत्त्व दें या न दें, किन्तु उस प्रतिपादन का अपने आप में महत्त्व है। भगवान ने बताया-कल्पातीत देव अहमिंद्र होते हैं। उनकी हर इकाई स्वतन्त्र है। वहां कोई शासक और शासित नहीं है, कोई स्वामी और सेवक नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। वे सब स्वयं शासित हैं। उनके क्रोध, मान, माया और लोभ उपशांत हैं, इसलिए वे स्वयं-शासित हैं।

हमारा समाज राज्य के द्वारा शासित है। मनुष्य का क्रोध उपशांत नहीं है, इसलिए वह दूसरों को अपना शत्रु बना लेता है। उसका मन शांत नहीं है, इसलिए वह अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानता है। उसकी माया उपशांत नहीं है, इसलिए वह दूसरों के साथ प्रवंचनापूर्ण व्यवहार करता है। उसका लोभ उपशांत नहीं है, इसलिए वह स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के स्वार्थों का विघटन करता है। जिस समाज में शत्रुता, उच्च-नीच की मनोवृत्ति, प्रवंचनापूर्ण व्यवहार और दूसरों के व्यवहारों के स्वार्थों का विघटन चलता है, वह स्वयं शासित नहीं हो सकता।

जनतन्त्र शासन-तन्त्र में अहिंसा का प्रयोग है। विस्तार आत्मानुशासन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की दिशा में होता है। जनतन्त्र के नागरिक अहिंसानिष्ठ नहीं होते, उसका अस्तित्व कभी विश्वसनीय नहीं होता। अहिंसा का अर्थ है– अपने भीतर छिपी हुई पूर्णता में विश्वास और अपने ही जैसे दूसरे व्यक्तियों के भीतर छिपी हुई पूर्णता में विश्वास। हिंसा निरन्तर अपूर्णता की खोज में चलती है, जबकि अहिंसा की खोज पूर्णता की दिशा में होती है। राग और द्वेष की चिता में जलने वाला कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता। पर उस चिता को उपशांत कर देने वाला मुमुक्षु पूर्णता की दिशा में प्रस्थान कर देता है। महावीर ने ऐसे मुमुक्षुओं के लिए ही संघ का संघठन किया।

भगवान् ने आत्म-नियंत्रण, अनुशासन और व्यवस्था में सन्तुलन स्थापित किया। मुक्ति की साधना में आत्म-नियंत्रण अनिवार्य है। व्यक्तिगत रुचि, संस्कार और योग्यता की तरतमता में अनुशासन भी आवश्यक है। आत्म-साधना के क्षेत्र में आत्म-नियन्त्रणविहीन अनुशासन प्रवंचना है। अनुशासन के अभाव में आत्म-नियन्त्रण कहीं-कहीं असहाय जैसा हो जाता है। व्यवस्था इन दोनों से फलित होती है।