स्वाध्याय

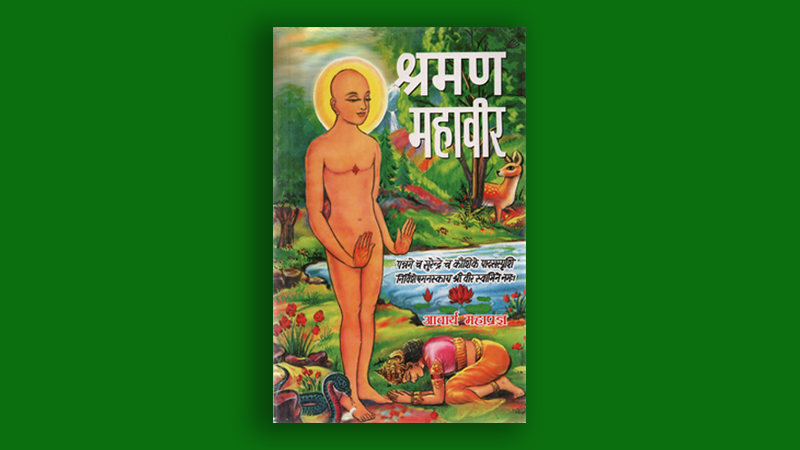

श्रमण महावीर

भगवान् ने व्यवस्था की दृष्टि से अपने गणों के नेतृत्व को सात इकाइयों में बांट दिया, जैसे-

१. आचार्य

२. उपाध्याय

३. स्थविर

४. प्रवर्तक

५. गणी

६. गणधर

७. गणावच्छेदक

ये शिक्षा, साधना, सेवा, धर्म-प्रचार, उपकरण, विहार आदि आवश्यक कार्यों की व्यवस्था करते थे। गण के नेतृत्व का विकास एक ही दिन में नहीं हुआ। जैसे-जैसे गणों का विस्तार होता गया, वैसे-वैसे व्यवस्था की सुसंपन्नता के लिए नेतृत्व की दिशाएं विकसित होती गई।

यह आश्चर्य की बात है कि संघीय नेतृत्व का इतना विकास अन्य किसी धर्म-परम्परा में नहीं मिलता। इस व्यवस्था का आधार था भगवान् महावीर का अहिंसा, स्वतन्त्रता और सापेक्षता का दृष्टिकोण। इसीलिए भगवान् ने आत्मानुशासन से मुक्त अनुशासन को कभी मूल्य नहीं दिया। भगवान् के धर्म-संघ में दस प्रकार की सामाचारी का विकास हुआ। उसमें एक सामाचारी है 'इच्छाकार'। कोई मुनि किसी दूसरे मुनि को सेवा देने से पूर्व कहता, 'मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा कर रहा हूँ।' दूसरों से सेवा लेने के लिए कहा जाता- 'यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरा यह कार्य करें। 'सेवा लेने-देने तथा अन्य प्रवृत्तियों में बलप्रयोग वर्जित था। आपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त आचार्य भी बल का प्रयोग नहीं करते थे।

दिनचर्या

भगवान् ने साधु-संघ की दिनचर्या निश्चित कर दी। उसके अनुसार मुनि दिन के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में भोजन और चौथे में फिर स्वाध्याय किया करते थे। इसी प्रकार रात्रि के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में शयन और चौथे में फिर स्वाध्याय।

वस्त्र

भगवान् ने परिग्रह पर बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान दिया। भगवान् ने दीक्षा के समय एक शाटक रखा था। यह भगवान् पार्श्व की परम्परा का प्रतीक था। कुछ समय बाद भगवान् विवस्त्र हो गए। वे तीर्थ-प्रवर्तन के बाद भी विवस्त्र रहे। उनके तीर्थ में दीक्षित होने वाले विवस्त्र रहें या सवस्त्र, इस प्रश्न का उत्तर एकांगी दृष्टिकोण से नहीं मिल सकता। जितेन्द्रिय होने के लिए वस्त्र-त्याग का बहुत मूल्य है। अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि में वह बहुत सहायक होता है। फिर भी स्याद्वाद-दृष्टि के प्रवर्तक ने विवस्त्रता का ऐकांतिक विधान किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि किया हो तो उसे स्वीकारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुनि के वस्त्र रखने की परम्परा उत्तरकालीन हो तो उसे विचार का विकास या व्यवहार का अनुपालन मानना मुझे संगत लगता है। किन्तु इस तथ्य की स्वीकृति यथार्थ के बहुत निकट है कि भगवान् का झुकाव विवस्त्र रहने की ओर था। भगवान् पार्श्व के शिष्य विवस्त्र रहने में अक्षम थे। इस स्थिति में भगवान ने दोनों विचारों का सामंजस्य कर अचेल और सचेल-दोनों रूपों को मान्यता दे दी। इस मान्यता के कारण भगवान् पार्श्व के संघ का बहुत बड़ा भाग भगवान् महावीर के शासन में सम्मिलित हो गया।

भगवान् ने मुनि को अपरिग्रही जीवन बिताने का निर्देश दिया। परिग्रह के दो अर्थ हैं-वस्तु और मूर्च्छा। वस्तु का परिग्रह होना या न होना मूर्च्छा पर निर्भर है। मूर्च्छा के होने पर वस्तु परिग्रह बन जाती है और मूर्च्छा के अभाव में वह अपरिग्रह वन जाती है।

परिग्रह के मुख्य प्रकार दो हैं-शरीर और वस्तु। शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। उसके प्रति होने वाली मूर्च्छा को छोड़ा जा सकता है। वस्तु को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता। उसके प्रति होने वाली मूर्च्छा को छोड़ा जा सकता है। वस्त्र जैसे वस्तु है, वैसे भोजन भी वस्तु हैं। वस्त्र और भोजन चैतन्य की मूर्च्छा के हेतु न बनें, यह सोचकर भगवान् ने कुछ व्यवस्थाएं दीं-

१. जो मुनि जित-लज्ज और जित-परीषह हों वे विवस्त्र रहें। वे पात्र न रखें २. जो मुनि जित-लज्ज और जित-परीषह न हों वे एक वस्त्र और एक पात्र रखें।

३. जो मुनि एक वस्त्र से काम नहीं चला सकें वे दो वस्त्र और एक पात्र रखें।

४. जो मुनि दो वस्त्र से काम न चला सकें वे तीन वस्त्र और एक पात्र रखें।

५. जो मुनि लज्जा को जीतने में समर्थ हों किन्तु सर्दी को सहने में समर्थ न हों वे ग्रीष्म ऋतु के आने पर विवस्त्र हो जाएं।

६. वस्त्र रखने वाले मुनि रंगीन और मूल्यवान वस्त्र न रखें।

७. मुनि के निमित्त बनाया या खरीदा हुआ वस्त्र न लें।