स्वाध्याय

श्रमण महावीर

भगवान् का यह स्वर उनके उत्तराधिकार में भी गुंजित होता रहा है। एक आचार्य ने लिखा है-'कोई व्यक्ति मौनी हो या ध्यानी, वल्कल चीवर पहनने वाला हो या तपस्वी, यदि वह अब्रह्मचर्य की प्रार्थना करता है, तो वह मेरे लिए प्रिय नहीं है, भले फिर वह साक्षात् ब्रह्मा ही क्यों न हो।

भगवान् की आत्म-निष्ठा और अनुत्तर इन्द्रिय-विजय ने ब्रह्मचर्य-विकास के नए आयाम खोल दिए। उनसे पूर्व अब्रह्मचर्य को अनेक दिशाओं से प्रोत्साहन मिल रहा था। कुछ धर्म-चिन्तक 'संतान पैदा किए बिना परलोक में गति नहीं होती'- इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर विवाह की अनिवार्यता प्रतिपादित कर रहे थे। कुछ संन्यासी अब्रह्मचर्य को स्वाभाविक कर्म बतलाकर उसकी निर्दोषता प्रमाणित कर रहे थे। वे कह रहे थे-जैसे व्रण को सहलाना स्वाभाविक है वैसे ही वासना के व्रण को सहलाना स्वाभाविक है। इन दोनों धारणाओं के प्रतिरोध में खड़े होकर भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य को इतना मूल्य दिया कि उनके उत्तर-युग में गृहवास में रहकर भी ब्रह्मचारी रहने को जीवन की सार्थकता समझा जाने लगा।

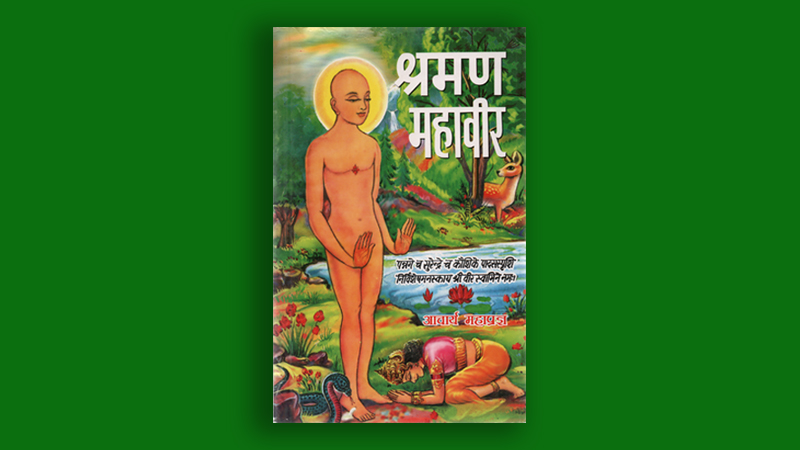

भगवान् दीक्षित हुए तब उनके पास केवल एक वस्त्र था। कुछ दिनों बाद उसे भी छोड़

दिया। वे मूर्च्छा की दृष्टि से प्रारम्भ से ही निर्ग्रन्थ थे, किन्तु वस्त्र-त्याग के बाद उपकरणों से भी निर्ग्रन्थहो गए।

तीर्थ-प्रवर्तन के बाद भगवान् ने निर्ग्रन्थों को सीमित वस्त्र-और पात्र रखने की अनुमति दी और वह केवल उन्हीं निर्ग्रन्थों को, जो लज्जा पर विजय पाने में असमर्थ थे। महावीर के इन परिवर्तनों ने भगवान् पार्श्व और स्वयं उनके शिष्यों में एक प्रश्न पैदा कर दिया। केशी और गौतम की चर्चा में इसका स्पष्ट चित्र मिलता है।

गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती आए। कुमारश्रमण केशी पहले ही वहां उपस्थित थे। गौतम कोष्ठक उद्यान में ठहरे। केशी तिन्दुक उद्यान में ठहरे हुए थे। दोनों के शिष्यों ने एक-दूसरे को देखा। उनके मन के प्रश्न उभार में आ गए। उन्होंने आपस में चर्चा शुरू कर दी। 'हमारा लक्ष्य एक है तब फिर यह भेद क्यों? यह चार और पांच महाव्रतों का भेद क्यों? यह पूर्ण वस्त्र और अवस्त्र या अल्पवस्त्र का भेद क्यों?' यह चर्चा गौतम और केशी के कानों तक पहुंची। दोनों ने अपने-अपने शिष्यों की जिज्ञासा का समाधान करना चाहा। मिलने की योजना बन गई।

गौतम अपने शिष्यों को लेकर तिन्दुक वन में पहुंच गए। केशी ने उनका स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। दोनों के बीच चर्चा शुरू हुई।

केशी द्वारा महाव्रतों के विस्तार का कारण पूछने पर गौतम ने कहा- भगवान् पार्श्व के युग में मुनि ऋजु-प्रज्ञ थे। वे व्रत के आशय को पकड़ते थे। भगवान् पार्श्व ने बाह्य के आदान का प्रतिषेध किया। इस आधार पर वे अब्रह्म और परिग्रह दोनों का निषेध स्वीकार कर लेते थे। आज स्थिति बदल गई है। वर्तमान के मुनि वक्र-प्रज्ञ हैं। ये आशय की अपेक्षा शब्दों को पकड़ने में चतुर हैं। आपको ज्ञात ही है कि आज आपकी परम्परा के अनेक मुनि यह कहने लग गए हैं कि भगवान् पार्श्व ने अब्रह्मचर्य का निषेध नहीं किया है। इस धारणा से उनकी मानसिक शिथिलता को पनपने का अवसर मिला है। भगवान् महावीर ने इस स्थिति को देख 'बहिद्धादान-विरमण' महाव्रत का विस्तार कर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह- इन दो स्वतन्त्र महाव्रतों की स्थापना कर दी। अब्रह्मचर्य की वृत्ति को प्रश्रय देने के लिए जिस कुतर्क का प्रयोग किया जाता था, उसका इस स्थापना के द्वारा समूल उन्मूलन हो गया। यह हमारे धर्म की द्विधा नहीं है। यह है वर्तमान मानस का उपचार।

केशी ने बड़ी शालीनता के साथ कहा- गौतम! आपने महाव्रतों के विस्तार के बारे में जो कहा, वह मुझे उचित लगता है। मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे शिष्य भी उसका समर्थन कर रहे हैं। पर भगवान् महावीर ने यह वेश की द्विधा क्यों की? उससे आपकी धारा श्रमण-परम्परा की मुख्य धारा से पृथक् होकर प्रवाहित होने लगी है। भगवान् पार्श्व के तीर्थ की वेशभूषा को स्वीकार करने में भगवान् महावीर के सामने क्या कठिनाई थी?'

गौतम ने बताया- 'युग-चेतना ने मुनि की वेषभूषा के पुराने मूल्यों को अस्वीकार कर दिया है। मुनि के लिए रंगीन और बहुमूल्य वस्त्रों का उपयोग अब मान्य नहीं है। भगवान् महावीर ने वर्तमान की समस्या का अध्ययन कर वेषभूषा में परिवर्तन किया।'