स्वाध्याय

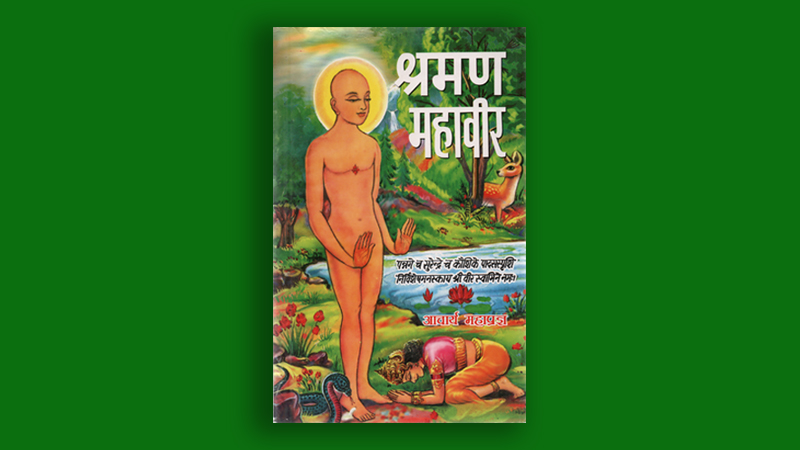

श्रमण महावीर

'जीवन-यात्रा का निर्वाह वेश-धारण का प्रयोजन है। जनता को उसके मुनि होने की प्रतीति हो, यह भी उसका प्रयोजन है। वेश केवल प्रयोजन की निष्पत्ति है, मुक्ति का साधन नहीं है। उसके साधन हैं- ज्ञान, दर्शन और चारित्र । इस विषय में भगवान् पार्श्व और भगवान् महावीर का पूर्ण मतैक्य है।'

'भगवान् महावीर ने देखा - वर्तमान के मुनि वेश में कुछ आसक्त होते जा रहे हैं। मुनि-जीवन आसक्ति को क्षीण करने के लिए है, फिर उसका वेश आसक्ति को बढ़ाने वाला क्यों होना चाहिए? इस चिंतन के आधार पर भगवान् ने अवस्त्र रहने का विधान किया और कोई अवस्त्र न रह सके उसके लिए अल्पमूल्य वाले अल्पवस्त्र रखने का विधान किया है। यह द्विधा का प्रयत्न नहीं है, यह मुख्य धारा से पृथक्, चलने का प्रयत्न नहीं है, किन्तु उसे इस दिशा की ओर मोड़ने का प्रयत्न है।'

केशी के शिष्यों का चित्त समाहित हो गया। उनके मन में एक नई स्फुरणा का उदय हुआ। केशी स्वयं बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शिष्यों की भावना को पढ़ा और महावीर के तीर्थ में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रख दिया। यह गौतम की बहुत बड़ी सफलता थी। महावीर के शासन ने एक नया मोड़ लिया। एक प्राचीन तथा प्रभावी स्रोत के मिलन से उसकी धारा विस्तीर्ण हो गई।

भगवान् पार्श्व के शिष्यों ने महावीर और उनके तीर्थ को सहज ही मान्यता नहीं दी। वे लम्बी-लम्बी चर्चाओं के बाद उनके तीर्थ में सम्मिलित हुए और कुछ साधु अन्त तक भी उसमें सम्मिलित नहीं हुए।

गौतम ने केशी और उनकी शिष्य-संपदा को पंच-महाव्रत की परम्परा में दीक्षित किया। वह एक अद्भुत दृश्य था। उसे देखने के लिए हजारों लोग उपस्थित थे। अनेक सम्प्रदायों के श्रमण भी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी। वह था अतीत और वर्तमान का सामंजस्य। वह था महान् श्रमण-नेताओं की दो धाराओं का एकीकरण।

भगवान् ने रात्रि-भोजन न करने को एक व्रत का रूप दिया। गमन, भाषा, भोजन, उपकरणों का लेना-रखना और उत्सर्ग-इन विषयों में होने वाले प्रमाद और असावधानी का निवारण करने के लिए भगवान् ने पांच समितियों की व्यवस्था की। जैसे-–

१. ईर्या – गतिशुद्धि का विवेक ।

२. भाषा – भाषाशुद्धि का विवेक ।

३. एषणा – भोजन का विवेक ।

४. आदान – निक्षेप-उपकरण लेने-रखने का विवेक ।

५. उत्सर्ग – मल-मूत्र के विसर्जन का विवेक ।

इन समितियों का विधान कर भगवान् ने साधु-संघ के सामने अहिंसा का व्यापक रूप उपस्थित कर दिया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा की व्यावहारिकता, उपयोगिता और सार्थकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया। उनका साधु-संघ अहिंसा की साधना में अत्यंत जागरूक हो गया।

भगवान् जीवन की छोटी-छोटी प्रवृत्तियों पर बड़ी गहराई से ध्यान देते थे। वे किसी को दीक्षित करते ही उसका ध्यान इन छोटी-छोटी प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट करते।

मेघकुमार सम्राट् श्रेणिक का पुत्र था। वह भगवान् के पास दीक्षित हुआ । मेघकुमार ने प्रार्थना की- भन्ते! मैं संयम-जीवन की यात्रा के लिए आपसे शिक्षा चाहता हूं।' उस समय भगवान् ने चलने, बैठने, खड़े रहने, खाने और बोलने में अहिंसा के आचरण की शिक्षा दी। जीवन की महानता का निर्माण छोटी-छोटी प्रवृत्तियों की क्षमता पर होता है- यह सत्य उनके समिति-विधान में अभिव्यक्त हो रहा है।