स्वाध्याय

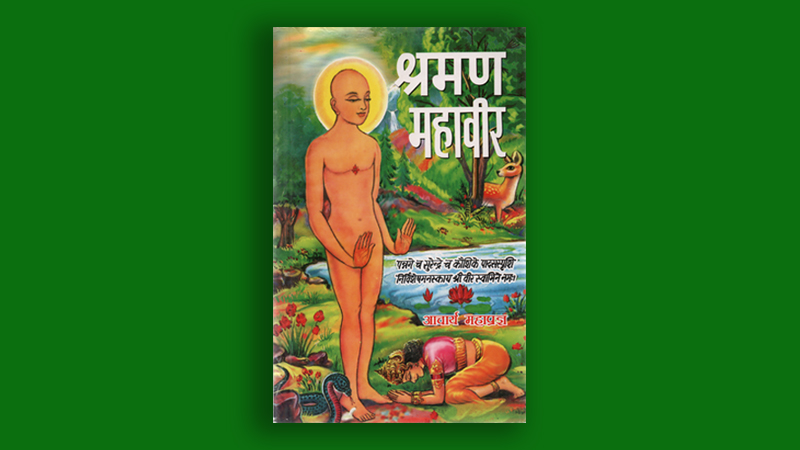

श्रमण महावीर

मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय।

कर्म से वैश्य होता है और कर्म से शूद्र।

विजयघोष, 'ब्राह्मण का कर्म क्या है?

मुनि, 'ब्राह्मण का कर्म है- ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति ब्रह्म का आचरण करता है, वह ब्राह्मण होता है। जैसे जल में उत्पन्न कमल उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो मनुष्य काम में उत्पन्न होकर उसमें लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो राग, द्वेष और भय से अतीत होने के कारण मृष्ट स्वर्ण की भांति प्रभास्वर होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।'

'जो अहिंसक, सत्यवादी और अकिंचन होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

विजयघोष का विचार-परिवर्तन हो गया। उसने कर्मणा जाति का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया।

हरिकेश जाति से चांडाल थे। वे मुनि बन गए। वे वाराणसी में विहार कर रहे थे। उस समय रुद्रदेव पुरोहित ने यज्ञ का विशाल आयोजन किया। हरिकेश उस यज्ञ-वाटिका में गए। रुद्रदेव ने मुनि का तिरस्कार किया। वे उससे विचलित नहीं हुए। दोनों के बीच लम्बी चर्चा चली। चर्चा के मध्य रुद्रदेव ने कहा, 'मुने ! जाति और विद्या से युक्त ब्राह्मण ही पुण्यक्षेत्र हैं।

मुनि ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा- जिनमें क्रोध, मान, हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह है, वे ब्राह्मण जाति और विद्या से विहीन हैं। वे पुण्य-क्षेत्र नहीं हैं।

'तुम केवल वाणी का भार ढो रहे हो। वेदों को पढ़कर भी तुम उनका अर्थ नहीं जानते। जो साधक विषम स्थितियों में समता का आचरण करते हैं, वे ही सही अर्थ में ब्राह्मण और पुण्य-क्षेत्र हैं।

रुद्रदेव को यह बात बहुत अप्रिय लगी उसने मुनि को ताड़ना देने का प्रयत्न किया।

किन्तु मुनि की तपस्या का तेज बहुत प्रबल था। उससे रुद्रदेव के छात्र प्रताड़ित हो गए। उस समय सबको यह अनुभव हुआ-

तप का महत्त्व प्रत्यक्ष है जाति का कोई महत्त्व नहीं है। जिसके तेज से रुद्रदेव के छात्र हतप्रभ हो गए, वह हरिकेश मुनि चांडाल का पुत्र है।

भगवान् महावीर का युग निश्चय ही जातिवाद या मतवाद के प्रभुत्व का युग था। उसका सामना करना कोई सरल बात नहीं थी। उसका प्रतिरोध करने वाले को प्राण-समर्पण की तैयारी रखनी ही होती। भगवान् महावीर ने अभय और जीवन-मृत्यु में समत्व की सुदृढ़ अनुभूति वाले अनगिन मुनि तैयार कर दिए। वे जातिवाद के अभेद्य दुर्गों में जाते और उद्देश्य में सफल हो जाते।

२. साधुत्व : वेश और परिवेश

वह युग धर्म की प्रधानता का युग था। साधु बनने का बहुत महत्त्व था। श्रमण साधु बनने पर बहुत बल देते थे। इसका प्रभाव वैदिक परम्परा पर भी पड़ा। उसमें भी संन्यास को सर्वोपरि स्थान मिल गया। अनेक परम्पराओं में हजारों-हजारों साधु थे। समाज में जिसका मूल्य होता है, वह आकर्षण का केन्द्र बन जाता है। साधुत्व जनता के आकर्षण का केन्द्र-बिन्दु बन गया था। किन्तु साधुत्व कोई बाल-लीला नहीं है। वह इन्द्रिय, मन और वृत्तियों के विजय की यात्रा है। इस यात्रा में वही सफल हो सकता है जो दृढ़-संकल्प और आत्मलक्षी दृष्टि का धनी होता है।

'भगवान् महावीर ने देखा बहुत सारे श्रमण और संन्यासी साधु के वेश में गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं। न उनमें ज्ञान की प्यास है, न सत्य-शोध की मनोवृत्ति, न आत्मोपलब्धि का प्रयत्न और न आन्तरिक अनभूति की तड़प । वे साधु कैसे हो सकते हैं? भगवान् साधु-संस्था की दुर्बलताओं पर टीका करने लगे। भगवान् ने कहा-

'सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता। ओम् का जप करने, से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अरण्यवास करने से कोई मुनि नहीं होता। वल्कल चीवर पहनने से कोई। तापस नहीं होता। श्रमण होता है समता से। ब्राह्मण होता है ब्रह्मचर्य से। मुनि होता है ज्ञान से। तापस होता है तपस्या से।