स्वाध्याय

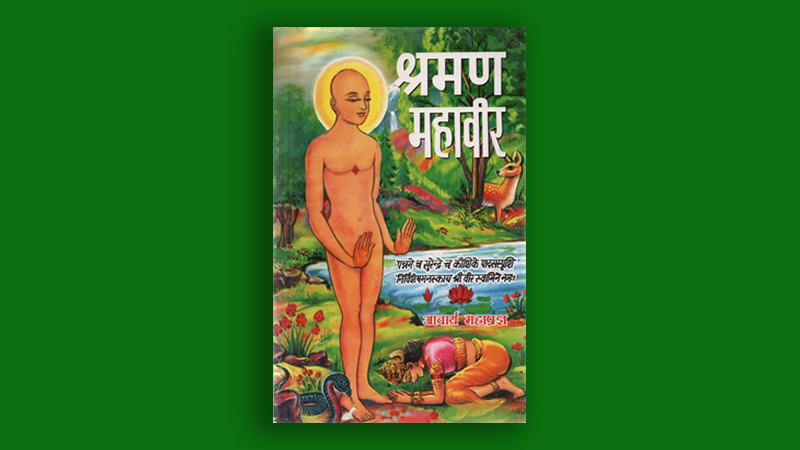

श्रमण महावीर

'गौतम। तपस्वी मुनि के बंधन शिथिल होते हैं, इसलिए उनके यत्-किंचित् कष्ट सहने से ही महान् शुद्धि हो जाती है।'

'यह कैसे होती है, भन्ते?'

'गौतम! सूखी घास का पूला अग्नि में डालने पर क्या होता है?'

'भन्ते! वह शीघ्र ही भस्म हो जाता है।'

'गौतम! गर्म तवे पर जल-बिन्दु गिरने से क्या होता है?'

'भन्ते! वह शीघ्र ही विध्वस्त हो जाता है।'

'गौतम! इसी प्रकार तपस्वी मुनि के बंधन-तंतु शीघ्र ही दग्ध और ध्वस्त हो जाते हैं।

भगवान् ने श्रमणों की साधना पद्धति को विकसित किया और साथ-साथ अन्य तपस्वियों के साधना-पथ को परिष्कृत रूप में अपनाया। उनके परिष्कार का सूत्र था-अहिंसा। हिंसापूर्ण कष्ट सहने की परम्परा चल रही थी। भगवान् ने कष्ट सहने को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया, किन्तु उसमें हिंसा के जो अंश थे, उन सबको अस्वीकार कर दिया।

भगवान् ने कायक्लेश को तप के रूप में स्वीकार किया। पर उसका अर्थ शरीर को सताना नहीं है, अनशन करना नहीं है। उसका अर्थ है-आसन-प्रयोग से शरीर और मन की शक्तियों का विकास करना।

शरीर को सताना और सुख देना-इन दोनों से परे था भगवान् महावीर का मार्ग। उस समय कुछ दार्शनिक कहते थे-जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। दुःख का बीज सुख का और सुख का बीज दुःख का पौधा उत्पन्न नहीं कर सकता। शरीर को दुःख देने से सुख कैसे उत्पन्न होगा?

कुछ दार्शनिकों का मत इसके विपरीत था। वे कहते थे वर्तमान में शरीर को दुःख देंगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। सुख के लिए पहले कष्ट सहना होता है। जवानी में कष्ट सहकर पैसा कमाने वाला बुढ़ापे में सुख से खाता है।

महावीर ने इन दोनों मतों को स्वीकार भी नहीं किया और अस्वीकार भी नहीं किया। वे किसी मत को एकांगी दृष्टि से स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने सुख और दुःख का समन्वय साध लिया।

भगवान् ने बताया- 'मैं कार्य-कारण के सिद्धांत को स्वीकार करता हूं। सुख का कारण सुख होना चाहिए। प्रश्न है-सुख क्या है? उत्तर होगा जो अच्छा लगे वह सुख और जो बुरा लगे वह दुःख।'

महावीर ने कहा-

१. जो लोग इसलिए भूखे रहते हैं कि अगले जीवन में भरपेट भोजन मिलेगा।

२. जो लोग इसलिए घर को छोड़ते हैं कि अगले जीवन में भरा-पूरा परिवार मिलेगा।

३. जो लोग इसलिए धन को छोड़ते हैं कि अगले जीवन में राजसी वैभव मिलेगा।

४. जो लोग इसलिए ब्रह्मचारी बनते हैं कि अगले जीवन में अप्सराएं मिलेगी।

५. जो लोग इसलिए सब कुछ छोड़ते हैं कि अगले जीवन में यह सब कुछ

हजार गुना बढ़िया और लाख गुना अधिक मिलेगा।

- वे सब लोग शरीर, इन्द्रिय और मन को सताने की दोहरी मूर्खता कर रहे हैं। यह संताप है, साधना नहीं है।

जो लोग इन सबको इसलिए छोड़ते हैं कि जो अपना नहीं है उसे छोड़ना ही सुख है। यह साधना है, संताप नहीं है। वस्तुओं को छोड़ना उसे अच्छा लगता है, इसलिए वह सुख है। उन्हें छोड़ने पर कष्ट झेलना अच्छा लगता है, इसलिए वह भी सुख है। इसे आप मान सकते हैं कि सुख से सुख उत्पन्न होता है या दुःख से सुख उत्पन्न होता है।

६. जनता की भाषा जनता के लिए

लता का प्राण पुष्प और पुष्प का प्राण परिमल है। परिमल की अभिव्यंजना से पुष्प और लता-दोनों जगत् के साथ तदात्म हो जाते हैं।

मनुष्य की तदात्मता भी ऐसी ही है। उसके चिन्तन-पुष्प में भाषा की अभिव्यंजना नहीं होती तो जगत् तदात्म से शून्य होकर सम्पर्क से शून्य हो जाता है।