स्वाध्याय

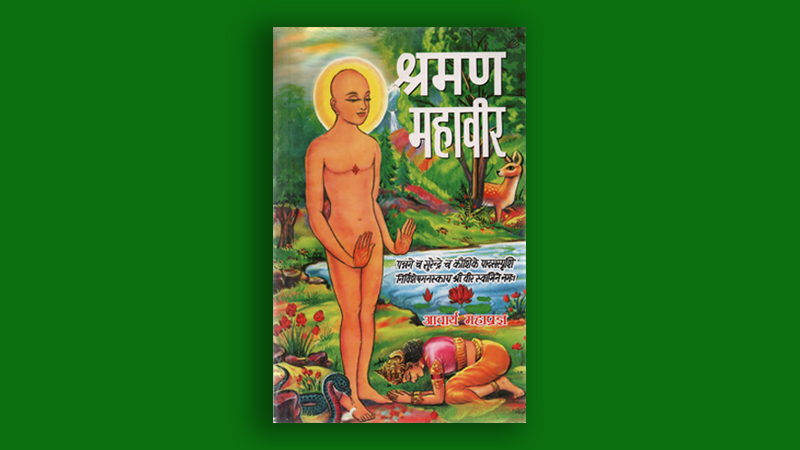

श्रमण महावीर

गौतम ने प्रश्न को मोड़ देते हुए कहा- 'भंते ! यदि सम्प्रदाय और धर्म का अनुबन्ध नहीं है तो फिर सम्प्रदाय की परिधि में कौन जाना चाहेगा?'

भगवान् ने कहा- 'यह जगत् विचित्रताओं से भरा है। इसमें विभिन्न रुचि के लोग हैं-

कुछ लोग सम्प्रदाय को पसन्द करते हैं, धर्म को पसन्द नहीं करते ।

कुछ लोग धर्म को पसन्द करते हैं, सम्प्रदाय को पसन्द नहीं करते।

कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्म-दोनों को पसन्द करते हैं।

कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्म-दोनों को पसन्द नहीं करते।

हम जगत् की रुचि में एकरूपता नहीं ला सकते। जनता का झुकाव सब दिशाओं में होता है। धर्म-विहीन सम्प्रदाय की दिशा निश्चित ही भयाक्रांत होती है।

भगवान् महावीर अहिंसा की गहराई में पहुंच चुके थे। इसलिए साम्प्रदायिक उन्माद उन पर आक्रमण नहीं कर सका। आत्मौपम्य की दृष्टि को हृदयंगम किए बिना धर्म के मंच पर आने वाले व्यक्ति के सामने धर्म गौण और सम्प्रदाय मुख्य होता है। आत्मौपम्य दृष्टि को प्राप्त कर धर्म के मंच पर आने वाले व्यक्ति के सामने सम्प्रदाय गौण और धर्म मुख्य होता है। भगवान् महावीर ने सम्प्रदाय को मान्यता दी, पर मुख्यता नहीं दी। जो धर्मनेता अपने सम्प्रदाय में आने वाले व्यक्ति के लिए ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं और दूसरों के लिए उसे बन्द रखते हैं, वे महावीर की दृष्टि में अहिंसक नहीं हैं, अपनी ही कल्पना के ताने-बाने में उलझे हुए हैं।

l भगवान् 'अश्रुत्वा केवली' के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर साम्प्रदायिक दृष्टि को चरम बिन्दु तक ले गये।

l किसी भी संप्रदाय में प्रव्रजित व्यक्ति मुक्त हो सकता है-यह स्थापना इस तथ्य की घोषणा थी-कोई भी सम्प्रदाय किसी व्यक्ति को मुक्ति का आश्वासन दे सकता है, यदि वह व्यक्ति धर्म से अनुप्राणित हो। कोई भी सम्प्रदाय किसी व्यक्ति को मुक्ति का आश्वासन नहीं दे सकता, यदि वह व्यक्ति धर्म से अनुप्राणित न हो।

l मोक्ष को सम्प्रदाय की सीमा से मुक्त कर भगवान् महावीर ने धर्म की असाम्प्रदायिक सत्ता के सिद्धान्त पर दोहरी मोहर लगा दी।

भगवान् महावीर मुनित्व के महान् प्रवर्तक थे। वे मोक्ष की साधना के लिए मुनि-जीवन बिताने को बहुत आवश्यक मानते थे। फिर भी उनकी प्रतिबद्धता का अन्तिम स्पर्श सचाई के साथ था, किसी नियम के साथ नहीं।

भगवान् ने 'गृहलिंगसिद्ध' को स्वीकृति दे क्या मोक्ष-सिद्धि के लिए मुनि-जीवन की एकछत्रता को चुनौती नहीं दी? 'घरवासी गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है' - इसका अर्थ है कि आराधना अमुक प्रकार के वेश या अमुक प्रकार की जीवन-प्रणाली को स्वीकार किए बिना भी हो सकती है। जीवन-व्यापी सत्य जीवन को कभी और कहीं भी आलोकित कर सकता है-इस सत्य को अनावृत्त कर भगवान् ने धर्म को आकाश की भांति व्यापक बना दिया।

'प्रत्येक बुद्ध' का सिद्धान्त भी साम्प्रदायिक दृष्टि के प्रति मुक्त विद्रोह था। वे किसी सम्प्रदाय या परम्परा से प्रतिबद्ध होकर प्रव्रजित नहीं होते। अपने ज्ञान से ही प्रबुद्ध होते हैं। भगवान् ने उनको उतनी ही मान्यता दी, जितनी अपने तीर्थ में प्रव्रजित होने वालों को प्राप्त थी।

महावीर की ये चार स्थापनाएं- (१) अश्रुत्वा केवली, (२) अन्यलिंगसिद्ध, (३) गृहलिंगसिद्ध, (४) और प्रत्येक बुद्ध 'मेरे सम्प्रदाय में आओ, तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नहीं होगी-इस मिथ्या आश्वासन के सम्मुख खुली चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुई।

भगवान् महावीर के युग में पचासों धर्म-सम्प्रदाय थे। उनमें कुछ शाश्वतवादी थे और कुछ अशाश्वतवादी। वे दोनों परस्पर प्रहार करते थे। इस साम्प्रदायिक अभिनिवेश के दो फलित सामने आ रहे थे-

१. अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा।

२. ऐकान्तिक आग्रह- दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न न करना।