स्वाध्याय

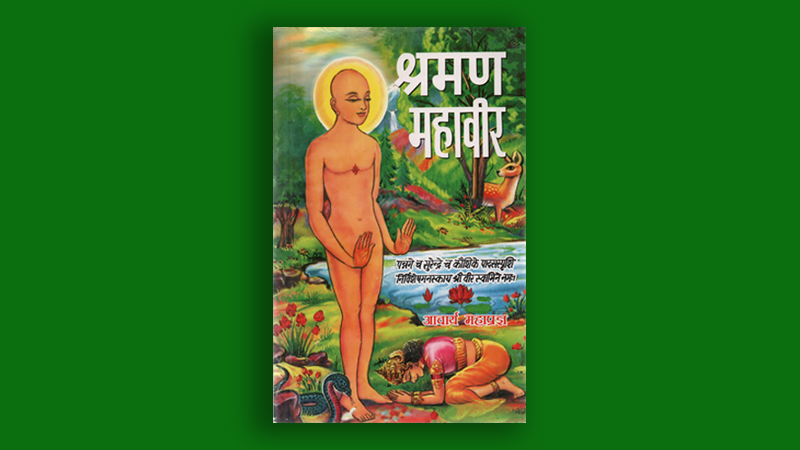

श्रमण महावीर

भगवान् ने इन दोनों के सामने स्याद्वाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसका अर्थ अनन्त-धर्मात्मक वस्तु को अनन्त दृष्टिकोण से देखना।

गौतम ने पूछा- 'भंते ! ये धार्मिक व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा क्यों करते हैं?'

भगवान् ने कहा- 'गौतम! जिनका दृष्टिकोण एकान्तवादी होता है, वे अपने ज्ञात वस्तु-धर्म को पूर्ण मान लेते हैं। दूसरों द्वारा ज्ञात वस्तु-धर्म उन्हें असत्य दिखाई देता है। इसलिए वे अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा करते हैं।'

'भन्ते! क्या यह उचित है?'

गौतम के इस प्रश्न पर भगवान् ने कहा–

'अपने अभ्युपगम की प्रशंसा करने वाले, दूसरों के अभ्युपगम की निन्दा करने वाले, विद्वान् होने का दिखावा करते हैं, वे बंध जाते हैं असत्य के नणपाश से।'

'एकान्तग्राही तर्कों का प्रतिपादन करने वाले, धर्म और अधर्म के कोविद नहीं होते। वे दुःख से मुक्त नहीं होते, जैसे पंजर में बंधा शकुनि अपने को मुक्त नहीं कर पाता पंजर से।'

४. धर्म और वाममार्ग

धार्मिक जगत् में वाममार्ग का इतिहास बहुत पुराना है। वाममार्गी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। उनके सामने धर्म का भी कोई मूल्य नहीं था। पर समाज में धर्म का मूल्य बहुत बढ़ चुका था। इसलिए उसे स्वीकारना सबके लिए अनिवार्य हो गया।

वाममार्गी धर्म के पवित्र पीठ पर विषयों को प्रस्थापित कर रहे थे। जनता का झुकाव उस ओर बढ़ रहा था। मनुष्य सहज ही विषयों से आकृष्ट होता है। उसे जब धर्म के आसन पर विषय मिल जाते हैं तब उसका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। इन्द्रिय-संयम में मनुष्य का नैसर्गिक आकर्षण नहीं है। वर्तमान की प्रियता भविष्य के लाभ को सदा से अभिभूत करती रही है।

कामरूप के सुदूर अंचलों में विहार करने वाले मुनियों ने भगवान् से प्रार्थना की- 'भन्ते ! वाममार्ग के सामने हमारा संयम का स्वर प्रखर नहीं हो रहा है। हम क्या करें, भगवान् से मार्ग-दर्शन चाहते हैं।'

भगवान् ने कहा- 'विषयों को धर्म के आसन से च्युत करके ही इस रोग की चिकित्सा की जा सकती है। जाओ, तुम जनता के सामने इस स्वर को प्रखर करो–

'पिया हुआ कालकूट विष अविधि से पकड़ा हुआ अस्त्र, नियंत्रण में नहीं लाया हुआ वेताल जैसे विनाशकारी होता है, वैसे ही विनाशकारी होता है विषय से जुड़ा हुआ धर्म।'

५. साधना-पथ का समन्वय

सुख के प्रति सबका आकर्षण है। कष्ट कोई नहीं चाहता। पर सुख की उपलब्धि का मार्ग कष्टों से खाली नहीं है। कृषि की निष्पत्ति का सुख उनकी उत्पत्ति के कष्टों का परिणाम है। इस संसार का निसर्ग ही ऐसा है कि श्रम के बिना कुछ भी निष्पन्न नहीं होता।

क्या आत्मा की उपलब्धि श्रम के बिना संभव है? यदि होती तो वह पहले ही हो जाती। फिर इस प्रश्न और उत्तर की अपेक्षा ही नहीं रहती।

कुछ लोगों का मत है कि भगवान् महावीर ने साधना के कष्टपूर्ण मार्ग का प्रतिपादन किया। इसे मान लेने पर भी इतना शेष रह जाता है कि भगवान् की साधना में कष्ट साध्य भी नहीं है। उनकी साधना अथ से इति तक अहिंसा का अभियान है। हिंसा पर विजय पाना कोई सरल काम नहीं है। अनादिकाल से मनुष्य पर उसका प्रभुत्व है। उसे निरस्त करने में क्या कष्टों का आना सम्भव नहीं है?

महावीर ने कब कहा कि तुम कष्टों को निमंत्रण दो। उन्होंने कहा- 'तुम्हारे अभियान में कष्ट आएं, उनका दृढ़तापूर्वक सामना करो।'

भगवान् ने स्वयं तप तपा, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किन्तु संचित संस्कारों को क्षीण करने के लिए। भगवान् अनेकांत प्रवक्ता थे। वे कैसे कहते कि संस्कार-विलय का तप ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने ध्यान को तप से अधिक महत्त्व दिया। उनकी परम्परा का प्रसिद्ध सूत्र है-दो दिन का उपवास दो मिनट के ध्यान की तुलना नहीं कर सकता।