स्वाध्याय

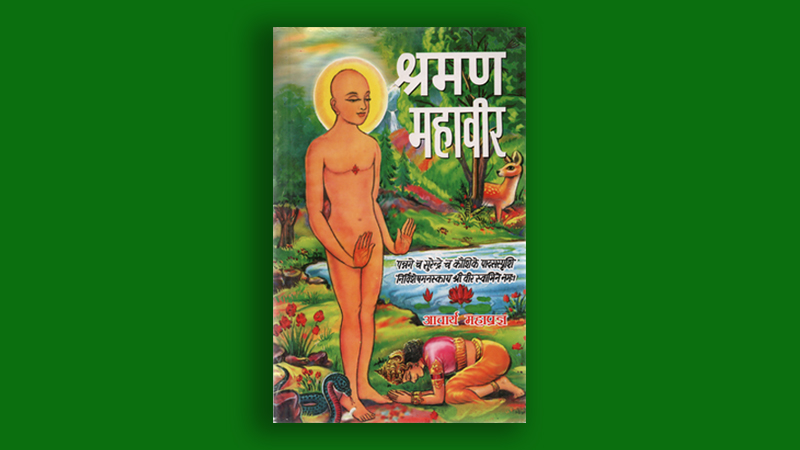

श्रमण महावीर

सूर्योदय होते ही सम्राट् मम्मण के घर जाने को तैयार हो गए। मम्मण राजप्रासाद में आया और सम्राट् को अपने घर ले गया। उसका घर देख सम्राट् आश्चर्य में डूब गए। वह सम्राट् को बैल-कक्ष में ले गया। वहां पहुंच सम्राट् ने देखा एक स्वर्णमय रत्न जड़ित बैल पूर्ण आकार में खड़ा है, और दूसरा अभी अधूरा है।' इसे पूर्ण करना है, महाराज।' मम्मण ने अंगुली-निर्देश करते हुए कहा। सम्राट् दो क्षण मौन रहकर बोले- 'तुम सच कह रहे थे, मम्मण! तुम्हारी जोड़ी का बैल मेरी गौशाला में नहीं है और तुम्हारे बैल की पूर्ति करने की मेरी राज्यकोष की क्षमता भी नहीं है। मेरी शुभकामना है-तुम अपने लक्ष्य में सफल होओ। मैं तुम्हारी धुन पर आश्चर्य चकित हूं।'

सम्राट् ने राजप्रासाद में आ उस धनी-गरीब की सारी रामकहानी महारानी को सुना दी। दोनों की आखों में बारी-बारी से दो चित्र घूमने लगे-एक उस कालरात्रि में नदी-तट पर काम कर रहे मम्मण का और दूसरा स्वर्णमय रत्नजड़ित वृषभयुगल के निर्माता मम्मण का।

इस घटना के आलोक में हम महावीर के असंग्रह व्रत का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम इस तथ्य को न भुलाएं कि महावीर ने असंग्रह का विधान आर्थिक समीकरण के लिए नहीं किया था। उनके सामने गरीबी और अमीरी की समस्या नहीं थी। उनके सामने समस्या थी मानसिक शान्ति की, संयम की लौ को प्रज्वलित रखने की और आत्मा को पाने की। अर्थ का संग्रह इन तीनों में बाधक था। इसीलिए महावीर ने असंग्रह को महाव्रत के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान् का निश्चित अभिमत था कि जो व्यक्ति अपरिग्रह को नहीं समझता वह धर्म को नहीं समझ सकता, जो व्यक्ति अपरिग्रह का आचरण नहीं करता वह धर्म का आचरण नहीं कर सकता।

परिग्रह की लौकिक भाषा है-अर्थ और वस्तुओं का संग्रह। भगवान् की भाषा इससे भिन्न है। यह शरीर परिग्रह है। संचित कर्म परिग्रह है। अर्थ और वस्तु परिग्रह है। चैतन्य से भिन्न जो कुछ है, वह सब परिग्रह है, यदि उसके प्रति मूर्च्छा नहीं है तो कोई भी वस्तु परिग्रह नहीं है। मूर्छा अपने आप परिग्रह है। वस्तु अपने आप परिग्रह नहीं है। वह मूर्च्छा से जुड़कर परिग्रह बनती है। फलित की भाषा में मूर्च्छा और वस्तु उसका निमित्त हो सकती है। जिसका मन मूर्च्छा से शून्य है, उसके लिए वस्तु केवल वस्तु है, उपयोगिता का साधन है, किन्तु परिग्रह नहीं है। जिसका मन मूर्च्छा से पूर्ण है, उसके लिए वस्तु परिग्रह का निमित्त है। इस भाषा में परिग्रह के दो रूप बन जाते हैं–

१. अंतरंग परिग्रह-मूर्च्छा।

२. बाह्य परिग्रह-वस्तु ।

एक बार भगवान् के ज्येष्ठ शिष्य गौतम एक रंक की ओर संकेत कर बोले- 'भंते ! यह कितना अपरिग्रही है? इसके पास कुछ भी नहीं है।'

'क्या इनके मन में भी कुछ नहीं है?'

'मन में तो है।'

'फिर अपरिग्रही कैसे?'

१. जिसके मन में मूर्च्छा है और पास में कुछ नहीं है, वह परिग्रह-प्रिय दरिद्र है।

२. जिसके पास में जीवन-निर्वाह के साधन मात्र हैं और मन में मूर्च्छा नहीं हैं, वह संयमी है।

३. जिसके मन में मूर्च्छा भी नहीं है और पास में भी कुछ नहीं है, वह अपरिग्रही है।

४. जिसके मन में मूर्च्छा भी है और पास में संग्रह भी है, वह परिग्रही है। भगवान् ने सामाजिक मनुष्य को अपरिग्रही की दिशा में ले जाने के लिए परिग्रह-संयम का सूत्र दिया। उसका भीतरी आकार था इच्छा-परिमाण और बाहरी आकार था वस्तु-परिमाण। इच्छा-परिमाण मानसिक स्वामित्व की मर्यादा है। इसे भाषा में बांधा नहीं जा सकता। वस्तु-परिमाण व्यक्तिगत स्वामित्व की मर्यादा है। यह भाषा की पकड़ में आ सकती है। इसीलिए भगवान् ने इच्छा-परिमाण को वस्तु-परिमाण के साथ निरूपित किया।